سومر

The general location on a modern map, and main cities of Sumer with ancient coastline. The coastline nearly reached Ur in ancient times. | |

| النطاق الجغرافي | الشرق الأدنى - الشرق الأوسط |

|---|---|

| الفترة | العصر الحجري الحديث المتأخر - العصر البرونزي الوسيط |

| التواريخ | ح. 4500 |

| سبقها | Ubaid period |

| تلاها | Akkadian Empire |

سومر دولة قديمة بالعراق وقد عرف تاريخها من شذرات الألواح الطينينة المدونة باللغة المسمارية. وظهر إسم سمر في بداية الألفية الثالثة ق.م. لكن كان بداية السومريين في الألفية الخامسة ق.م. حيث إستقر شعب العبيديين بجنوب العراق وكونوا المدن السومرية الرئيسية كأور ونيبور ولارسا ولجاش وكولاب وكيش وإيزين وإريدو وأدب. واختلط العبيديون بأهل صحراء الشام والجزيرة العربية عن طريق الهجرة أو شن غارات عليهم. وبعد عام 3250ق.م. هاجر إليهم السومريون من شمال شرق بلاد مابين النهرين بشمال العراق. وهؤلاء الوافدون الجدد كانوا يتكلمون لغة ليس لها صلة بأي لغة أخري معروفة وقتها. وكانت خاصة بهم وابتكروا الكتابة علي مخطوطات ألواح الطين (انظر مسمارية). وظلت الكتابة السومرية 2000 عام, لغة الإتصالات بين دول الشرق الأوسط وقتها.

وخلال القرون التي تلت الهجرة السومرية نمت الدولة وتطورن في الفنون والعمارة والعلوم. ويعتبر الحاكم السومري الملك إيتانا (Etana) ملك مدينة كش أول من وحد بلاد سومر منذ عام 1800ق.م. وبعده ظهر (ميسكياجاشر) ملك مدينة أوروك (وركاء) جنوب مدينة كش, وقام بالسيطرة علي منطقة تمتد من البحر الأبيض المتوسط حتي جبال زاجروس. وخلفه ابنه إنمركار عام 2750 ق.م. واستولى على مدينة أراتا بشمال شرق بلاد الرافدين. وفي عام 2700 ق.م. قام إنمبارجاسي Enmebaragesi ملك دولة إتانا بكش, بالسيطرة علي بلاد سومر. وانتصر علي دولة عيلام Elam. وأقام معبدا للإله إنليل بمدينة نيبور التي أصبحت المركز الديني والحضاري لسومر. وفي سنة 2670 ق.م. إنتهى حكم إتانا بكش بعد سقوطه علي يد ميزنباد ملك مدينة أور التي جعلها عاصمة بلاد سومر. لكن بعد موته بسطت مدينة أرك نفوذها السياسي عليها بواسطة جلجاماش (2700 ق.م. –2650 ق.م.) الذي دارت حوله الملحمة الشهيرة، ملحمة جلجامش.

وقبل القرن 25 ق.م. قامت الإمبراطورية السومرية بقيادة لوجلالمند وبمدينة أدب (2525 ق.م. – 2500 ق.م.). و كانت تمتد من جبال طوروس حتي جبال زاجروس ومن الخليج العربي وحتي البحر الأبيض المتوسط. وعاشت سومر فترة إضطرابات داخلية حتى القرن 23 ق.م. وحتى إجتاحها الملك السامي سارجون الأول (2335 ق.م. –2279 ق.م.) وأسس عاصمة جديدة سماها آجاد بأقصى شمال بلاد سومر. وكانت أيامه أقوى وأغنى مدينة في العالم وقتها. واندمج الغزاة وأهل شمال يلاد سومر وانصهروا مكونين شعب آكاد. وأصبح يطلق عليها بلاد سومر وآكاد. واستمر الحكم الآكادي حوالي قرن. وكان عهد الأكاديين قد إستغرق قرنا. أثناء حكم حفيد سارجون الملك نارامسين (3355 ق.م. –2218 ق.م.) نزح الثوار الجوتيين من جبال زاجروس واستولوا علي مدينة آكاد وبقية سومر. لكن السومريين بعد عدة أجيال طردوهم. وحصلت سومر علي إستقلالها علي يد ملك مدينة أوروك يوتوهيجال (حكم من 2120 ق.م.- 2112 ق.م.). وأعقبه أحد قواده أور- نامو بالعهد الثالث بمدينة أور. وخلفه إبنه شلجي (2095 ق.م.-2047 ق.م.). وكان قائدا عسكريا ومصلحا إجتماعيا كأبيه وأديبا. ووضع قانونا قبل قانون حمورابي بثلاثة قرون. وفتح المدارس والجامعات. وفي بداية الألفية الثالثة ق.م. جاء العلاميون الرعاة من الصحراء غربي بلاد سومر وأكاد. وإستولوا على أهم مدنها, كإيزين وسيركا وأور واسروا حاكمها. وأصبحت البلاد في فوضى. حتى جاء حمورابي ملك بابل وطرد العلاميين عام 1763 ق.م. وأصبح الحاكم الوحيد لبلاد سومر وأكاد بعدما ضمهمها لبابل لتظهر الحضارة البابلية. والحضارة السومرية خلفت آلاف الألواح المسمارية باللغة الأكادية. ومنذ أوائل الالف الخامس ق.م.، شهد ما بين النهرين السهل الرسوبي في العراق ( دلتا الرافدين ) الانتقال من القرى الزراعية إلى حياة المدن. ففي هذا السهل قامت المدن الاولى مثل أريدو و أور والوركاء(وركا). وفي هذه المدن كانت بدايات التخطيط للسيطرة على الفيضانات، وانشاء السدود وحفر القنوات والجداول. وفي هذا السهل كانت فيه شبكة القنوات معجزة من معجزات الري. مما جعل السومريون هم بناة أقدم حضارة في التاريخ. و في حدود سنة 3200 ق.م. ابتكر السومريون الكتابة ونشروها في عدة بلدان شرق أوسطية. وقامت في بلاد سومر أولى المدارس في التاريخ.

الاسم

The term "Sumer" (آكادية: 𒋗𒈨𒊒)[5] comes from the Akkadian name for the "Sumerians", the ancient non-Semitic-speaking inhabitants of southern Mesopotamia.[6][7][8][9][10] In their inscriptions, the Sumerians called their land "Kengir", the "Country of the noble lords" (سومرية: 𒆠𒂗𒄀, romanized: k-en-gi(-r), lit. ''country" + "lords" + "noble''), and their language "Emegir" (سومرية: 𒅴𒂠, romanized: eme-g̃ir or 𒅴𒄀 eme-gi15).[6][11][12]

The origin of the Sumerians is not known, but the people of Sumer referred to themselves as "Black-Headed Ones" or "Black-Headed People"[6][13][14][15] (سومرية: 𒊕𒈪, romanized: sag̃-gíg, lit. ''head" + "black'', or 𒊕𒈪𒂵, sag̃-gíg-ga, phonetically /saŋ ɡi ɡa/, lit. "head" + "black" + relative marker).[1][2][3][4] For example, the Sumerian king Shulgi described himself as "the king of the four quarters, the pastor of the black-headed people".[16] The Akkadians also called the Sumerians "black-headed people", or ṣalmat-qaqqadi, in the Semitic Akkadian language.[2][3]

The Akkadians, the East Semitic-speaking people who later conquered the Sumerian city-states, gave Sumer its main historical name, but the phonological development of the term šumerû is uncertain.[17] Hebrew שִׁנְעָר Šinʿar, Egyptian Sngr, and Hittite Šanhar(a), all referring to southern Mesopotamia, could be western variants of Sumer.[17]

الأصول

Most historians have suggested that Sumer was first permanently settled between ح. 5500 by a West Asian people who spoke the Sumerian language (pointing to the names of cities, rivers, basic occupations, etc., as evidence), a non-Semitic and non-Indo-European agglutinative language isolate.[18][19][20][21][22]

Others have suggested that the Sumerians were a North African people who migrated from the Green Sahara into the Middle East and were responsible for the spread of farming in the Middle East.[23] However, contrary evidence strongly suggests that the first farming originated in the Fertile Crescent.[24] Although not specifically discussing Sumerians, Lazaridis et al. 2016 have suggested a partial North African origin for some pre-Semitic cultures of the Middle East, particularly Natufians, after testing the genomes of Natufian and Pre-Pottery Neolithic culture-bearers.[24][25]

Alternatively, a 2013 genetic analysis of four ancient Mesopotamian skeletal DNA samples suggests an association of the Sumerians with Indus Valley Civilisation, possibly as a result of ancient Indus–Mesopotamia relations.[26] Some scholars associate the Sumerians with the Hurrians and Urartians, and suggest the Caucasus as their homeland.[27][28][29]

A prehistoric people who lived in the region before the Sumerians have been termed the "Proto-Euphrateans" or "Ubaidians",[30] and are theorized to have evolved from the Samarra culture of northern Mesopotamia.[31][32][33][34] The Ubaidians, though never mentioned by the Sumerians themselves, are assumed by modern-day scholars to have been the first civilizing force in Sumer. They drained the marshes for agriculture, developed trade, and established industries, including weaving, leatherwork, metalwork, masonry, and pottery.[30]

Some scholars contest the idea of a Proto-Euphratean language or one substrate language; they think the Sumerian language may originally have been that of the hunting and fishing peoples who lived in the marshland and the Eastern Arabia littoral region and were part of the Arabian bifacial culture.[35] Juris Zarins believes the Sumerians lived along the coast of Eastern Arabia, today's Persian Gulf region, before it was flooded at the end of the Ice Age.[36]

Sumerian civilization took form in the Uruk period (4th millennium BC), continuing into the Jemdet Nasr and Early Dynastic periods. The Sumerian city of Eridu, on the coast of the Persian Gulf, is considered to have been one of the oldest cities, where three separate cultures may have fused: that of peasant Ubaidian farmers, living in mud-brick huts and practicing irrigation; that of mobile nomadic Semitic pastoralists living in black tents and following herds of sheep and goats; and that of fisher folk, living in reed huts in the marshlands, who may have been the ancestors of the Sumerians.[37]

Reliable historical records begin with Enmebaragesi (Early Dynastic I). The Sumerians progressively lost control to Semitic states from the northwest. Sumer was conquered by the Semitic-speaking kings of the Akkadian Empire around 2270 BC (short chronology), but Sumerian continued as a sacred language. Native Sumerian rule re-emerged for about a century in the Third Dynasty of Ur at approximately 2100–2000 BC, but the Akkadian language also remained in use for some time.[37]

المدن الدول

المواقع السومرية الرئيسية (من الشمال إلى الجنوب) كانوا تلك المدن:

- ماري --

- Agade --

- كش (تل أحيمير & Ingharra) --

- Borsippa (Birs Nimrud) --

- نيبور (نـُفـّار) --

- Isin (Ishan al-Bahriyat) --

- Adab (Tell Bismaya) --

- Shuruppak (Fara) --

- Girsu (تلو) --

- Lagash (Al-Hiba) --

- Bad-Tibira (المدينة) --

- اوروك (الورقاء) --

- Larsa (تل السنكرة) --

- اور (المقيـّر) --

- إريدو (أبو شهرين) --

المدن الصغرى:

- Sippar (Abu Habba) --

- Kutha (Tell Ibrahim) --

- Dilbat (Tell ed-Duleim) --

- Marad ( Tell Wannat es-Sadum) --

- Kisurra (Tell Abu Hatab) --

- Zabala (تل إبزيخ) --

- Umma (Tell Jokha) --

- Kisiga (تل اللحم) --

- Awan

- Hamazi

- إشنونا

- أكشك

- Zimbir

التاريخ

مقالة مفصلة: تاريخ سومر

مقالة مفصلة: تاريخ سومر

سومر هي احدى أقدم الحضارات. أسست وتطورت في منطقة ذات تراب خصبة الواقعة على طول الضفاف النهرين دجلة والفرات، لقد سميت ميزوبوتاميا من قبل اليونانيين. سكن الانسان هذه المنطقة قبل سبعة آلاف سنة قبل الميلاد المسيح، وإلى الان يعرف هؤلاء بأسم الآراميون، ولكن السومريون هم قوم وصلوا الى أرض الرافدين من آسيا الوسطى الداخلية واكثر ترجيحا هم من المنغول الذين هم وصلوا على شكل مجموعات القبلية المتنقلة وصلت الى الشرق الاوسط واستقرت في اناضول وبلاد الشام وعلى طول هلال الخصيب وبكثافة في القسم الجنوبي من البلاد الرافدين خاصة في تل العبيد، هؤلاء لم يفهموا لغة اهل الرافدين من الاراميين احفاد سام بن سيدنا نوح عليه السلام ، ولكن بعد مرور الزمن تعلموا لغة بعضهم البعض . اما العبيديون م اسلاف الاكاديين والاشوريين والاموريين والكلدانيين والفنيقيين كل هؤلاء هم اراميون ويسمى ايضا السريان. لقد عثرت على مجموعة من الكنوز في المقابر الملوك في اور يظهر أن السومريون كانوا يصوغون الذهب والفضة وكانوا يستعملون الاحجار الكريمة في صناعة المجوهرات من المحابس والقلادات والحليات الاخرى. لقد عثرالاثاريون على بعض الموبليات والادوات المنزلية بالاضافة الى بعض الالات الموسيقية مثل القيثارة والناي وكل المواد التي كانت تستعمل في صناعة ما ذكرناه سالفا تستورد من خارج المنطقة وخاصة من الاسيا الوسطى، لان السومريون كانوا يملكون القصب والحبوب والطين ،للعلم كانت صناعة الفخاريات هي احدى اكبر السومرية ومتشابهة مع الفخاريات التي وجدت في الاسيا الوسطى مع الموميائات . اما الكتابة كشفت ٣٢٠٠ سنة قبل الميلاد سيدنا المسيح عليه وفي بداية كانت الكتابة عبارة على شكل رموز صورية وبعض الارقام لان الملوك والرجال الدين اجبروا لابتكار الكتابة والارقام المقايس الطول والوزن لجرد السنوي من الاموال المملكة من الذهب والفضة والمجوهرات والمواد الغذائية وكل الكتابات والحسابات كانت تدون على الالواح الطينية ، ثم تطورت الى الحروف المسمارية وفي الارقام والاعداد تطورت كتابة الارقام وتشكلت نظام الستين.. ٦٠ .. ومنذ مهد الحضارة السومر والى يومنا هذا نحن الانسان نستعمل نظام ستين مثل الساعة هي ٦٠ دقيقة ودقيقة هي ٦٠ ثانية وهكذا ان الدائرة عبارة عن ٣٦٠ درجة . هناك صناعة الروائح والمراهم والعطور والمجوهرات والادوية وصناعة المركبة والعجلات والاسلحة والملابس والاحذية والادوات المنزلة وحتى السومريون كانوا يستعملون الاسفلت تبليط داخل الابلام والقوارب المائية ثم بدأوا يستعملون الاسفلت لتبليط الطرق داخل المدن. اما بناء الزقورات بدأت في عهد الملك اور نامو ملك الاور، لقد امر هذا الملك لبناء اول معبد اي ما يسمى الزقورة في مدينة اور تقريبا في ٢١٠٠ سنة قبل الميلاد المسيح عليه السلام باستعمال الطين وكانوا يعملون الطابوق من الطين ويضعونه امام الشمس حتى يجف ثم يستعملونه في بناء المعابد والقصور وهكذا.. لقد تعلم السومريون بناء الاكواخ من القصب من العبيديون ولازال لحد يومنا هذا اهل الجنوب في العراق الحبيب يستعملون القصب لبنا الاكواخ. اما اسطورة الكلكامش الشهيرة التي تتحدث عن اسطورة الملك كلكامش ملك الاور الذي يحاول ان يصل الى ثمرة الحياة الابدية الموجودة في قاع البحر لربما قاع الخليج القريب من الاور، عندما تمكن الوصول الى هذه الشجرة وقطفها وقبل ان يتناوله كلكامش تاتي حية وتلتهم الشجرة وتبلعها وتحرم كلكامش من امنته وهكذا تنتهي القصة . كانت بيت النهرين تمر بظروف قاسية وتعاني من قلة الامطار التي دفعت الاهل الرافدين ان تتعلم كيفية الارواء الاراضي الزراعية عن طريق بناء القنوات المائية لايصال المياه من النهرين دجلة والفرات والانهار الصغيرة الاخرى الى الاراضي الزراعية والبساتين وتعلموا ايضا حفر الآبار في المدن والقرى.

كل هذه الاعمال جعلت ارض السومر زراعي وخضراء بحقولها واشجارها المثمرة لسد حاجات اهل السومر. اما عدد النفوس بلاد السومر زادت بسرعة بعد الانتاج الزراعي والحيواني جيد نعم تعلم اهل الرافدين اكل المنتوجات الحبوبية والفواكه واللحوم، وفي حوالي ٣٥٠٠ سنة ق.م. تحولت القرى إلى المدن كبيرة نتيجة هذه الزيادة في عدد النفوس، وهذا ادى الى ظهور أسماء مدن مثل أور، أوروك وظهور ملامح الانظمة والسلطات التي بدأت تحكم المناطق واستعمرت المدن والقرى المجاورة وحتى المدن والقرى البعيدة. في البداية كانت الانظمة تتكون من كبار السن والشيوخ وهؤلاء كانوا ينتخبون الرجل الاكبر او القائد والذي يسمى لوقال باللغة السومرية لقيادة الجيش. بعد تأسيس السلطات في المدن بدأت الصراعات القوى فيما بينها وبدأت المدن تنمو وتتوسع جعلت القادة العسكريين من اللوقال ان تملك سلطة وقوة اكثر ومن سنة ٢٩٠٠ ق.م. أصبح كل القائد العسكري، لوقال، ملك يحكم مملكته مدى الحياة . كانت في وسط كل مدينة معبد لاله الحرب. وكان سومريون يؤمنون بعدة الهه ويعتقدون ان هذه الآلهة يقررون مصير الطبيعة والحياة الانسان وكانوا يقدمون هدايا الى المعابد يوميا. كان السومريون يعتقدون ان آلهة هي تقرر الحرب والفياضانات والكوارث والأمراض لمعاقبة الناس. هكذا كانت سومر مهد الحضارة.

- فترة العبيد 5300-3900 ق.م.

- Uruk IV period 3900-3200 ق.م.

- Uruk III period 3200-2900 ق.م.

- Early Dynastic I period 2900-2800 ق.م.

- Early Dynastic II period 2800-2600 ق.م.

- Early Dynastic IIIa period 2600-2500 ق.م.

- Early Dynastic IIIb period 2500-2334 ق.م.

- Lagash dynasty period 2550-2380 ق.م.

- Akkad dynasty period 2450-2250 ق.م.

- Gutian period 2250-2150 ق.م.

- Ur III period 2150-2000 ق.م.

السكان

الثقافة

الحياة الاجتماعية والأسرية

كانت الأسرة هي اللبنة الأساسية في تكوين المجتمع ومن مجموع الأسر يتكون المجتمع، وغالبًا ما يعكس نظام الأسرة نظام المجتمع والدولة العام. وتتكون الأسرة من الأب والأم والأولاد وغيرهم. كان المجتمع العراقي، يتألف من فئات وشرائح منها الحاكمة والمتنفذة سياسيا أو اقتصادياً أو دينياً، ومنها المحكومة والتي ضمت عامة الناس. وفي مقدمة الفئات الحاكمة الأسرة المالكة وفئة النبلاء وأصحاب الإقطاعات الكبيرة والملاك وكبار الكهنة والموظفون وقادة الجيش والحكام وغيرهم، وكان لهذه الفئات جميع الحقوق والامتيازات. وكانت الفئة المحكومة تضم عامة الناس من الفلاحين والتجار الصغار والعمال، كما كانت هناك طبقة الرقيق التي تعامل معاملة خاصة غير معاملة الطبقتين الأوليين.

ونتيجة لتطور الحياة اليومية تعقدت علاقات الأفراد واستقرت العادات والتقاليد وغدت أعرافًا يسير عليها أفراد المجتمع. وما لبثت أن تطورت إلى قوانين صادرة عن السلطة الحاكمة.

الكتابة أروع ما خلفه السومريون ، ويبدو هذا الفن عندهم فناً عظيم الرقي صالحاً للتعبير عن الأفكار المعقدة في التجارة والشعر والدين. والنقوش الحجرية أقدم ما عثر عليه من النقوش ، ويرجع عهدها إلى عام 3600 ق. م. ؛ وتبدأ الألواح الطينية في الظهور حوالي 3200 ق. م. ويلوح أن السومريين قد بدءوا من ذلك الوقت يجدون في هذا الكشف العظيم ما ترتاح له نفوسهم وما يفي بأغراضهم. ولقد كان من حسن حظنا أن سكان ما بين النهرين لم يكتبوا بالمداد السريع الزوال على الورق السريع العطب القصير الأجل ، بل كتبوا على الطين الطري ونقشوا عليه ما يريدون نقشه بسن آلة حادة كالإسفين. وكانوا في ذلك جد مهرة ، فإستطاع كتابهم بفضل هذه المادة اللينة أن يحتفظوا بالسجلات ، ويدونوا العقود والمشارطات ، ويكتبوا الوثائق الرسمية، ويسجلوا الممتلكات والأحكام القضائية والبيوع، ويخلقوا من هذه كلها حضارة لم يكن القلم فيها أقل قوة من السيف. وكان الكاتب إذا أتم ما يريد كتابته جفف اللوح الطيني في النار أو عرضه لحرارة الشمس ، فجعله بذلك مخطوطا أبقى على الدهر من الورق، ولا يفوقه في طول العمر إلا الحجر وحده. وكانت نشأة هذه الكتابة المسمارية وتطورها أعظم ما للسومريين من فضل على الحضارة العالمية.

وتُقرأ الكتابة السومرية من اليمين إلى اليسار ؛ والبابليون على ما نعلم هم أول من كتب من اليسار إلى اليمين. ولعل الكتابة في سطور كانت نوعاً من العلامات والصور التي جرى بها العرف والتي كانت تصور أو تنقش على الأواني الخزفية السومرية البدائية. وأكبر الظن أن الصور الأصلية قد صغَّرت وبسطت في خلال القرون الطويلة وبسبب الرغبة في سرعة كتابتها، حتى أضحت شيئاً فشيئاً علامات تختلف في شكلها اختلافاً تاما عن الأشياء التي كانت تمثلها، فصارت بهذا رموزاً للأصوات لا صوراً للأشياء. ولنضرب لهذا مثلاً من اللغة العربية يوضح هذه الطريقة وهو صورة العين. فإذا افترضنا أن صورة العين قد صغرت وبسطت وصورت حتى لم يعد معناها العين نفسها بل كان هو الصوت الخاص الذي تمثله مع حركتها "وهو الفتحة في هذه الحالة" والذي ينطق به مع حروف أخرى في كلمات مختلفة كالعَسَل مثلاً ، كان هذا شبيهاً بما حدث في اللغة السومرية. ولم يخط السومريون الخطوة التالية في هذا التطور فيجعلوا الرسم ممثلاً للحرف وحده دون الحركة عنه حتى يمكن إستخدام العلامة الدالة على العين في ألفاظ مثل عنب وعُرقوب ومعمل تختلف حركة العين فيها عن الفتحة. وظلت هذه الخطوة التي أحدثت انقلاباً عظيماً في طرق الكتابة حتى خطاها قدماء المصريين.

ويغلب على الظن أن الإنتقال من الكتابة إلى الأدب تطلب عدة مئات من السنين. فقد ظلت الكتابة قروناً عدة أداة تستخدم في الأعمال التجارية لكتابة العقود والصكوك ، وقوائم البضائع التي تنقلها السفن ، والإيصالات ونحوها ؛ ولعلها كانت بالإضافة إلى هذا أداة لتسجيل الشؤون الدينية ، ومحاولة للإحتفاظ بالطلاسم السحرية ، والإجراءات المتبعة في الإحتفالات والمراسم، وبالأقاصيص المقدسة، والصلوات والتراتيل ، حتى لا تبيد أو يدخل عليها المسخ والتغيير. ومع هذا فلم يحل عام 2700 ق. م. حتى كان عدد كبير من دور الكتب العظيمة قد أنشئ في المدن السومرية. فقد كشف ده سرزاك في مدينة تلو مثلاً ، وفي أنقاض عمائر معاصرة لعهد جوديا ، مجموعة مؤلفة من ثلاثين ألف لوح موضوعة بعضها فوق بعض في نظام أنيق منطقي دقيق. وبدأ المؤرخون السومريون من عام 2000 ق. م. يكتبون ماضيهم ويسجلون حاضرهم ليخلفوه لمن يجئ بعدهم. ووصلت إلينا أجزاء من هذه السجلات ولكنها لم تصل إلينا في صورتها الأصلية بل جاءتنا مقتبسة في تواريخ المؤرخين البابليين. على أن من بين ما بقى من هذه الكتب في صورته الأصلية لوحاً عثر عليه في نبور كتب عليه الأصل السومري البدائي لملحمة جلجميش التي سندرسها فيما بعد في الصورة التي تطورت إليها عند البابليين. وتحتوي بعض الألواح المحطمة على مراثٍ ذات قوة لا بأس بها في أسلوب أدبي خليق بالتقدير. وفي هذه الألواح تبدأ خاصة التكرار اللفظي الذي تمتاز به أغاني الشرق الأدنى ، فترى ألفاظاً بعينها تتكرر في بداية السطور ، كما ترى كثيراً من الجمل تكرر المعنى الذي ذكر في جمل سابقة أو توضحه. وفي هذه الأثناء التي نجت من عوادى الأيام ترى النشأة الدينية للأدب في الأغاني والمراثي التي يرددها الكهنة. فلم تكن القصائد الأولى إذن أراجيز أو أناشيد غزلية بل كانت صلوات وأدعية دينية.

وما من شك في أن قروناً طويلة من النماء والتطور في سومر وفي غيرها من البلاد قد سبقت هذه البدايات الثقافية الظاهرة ؛ فهذه الثقافات لم يبتدعها السومريون في هذه الحقبة بل نمت عندهم وتطورت. وكما يبدو في الكتابة أن السومريين قد ابتدعوا الخط المسماري ، كذلك يبدو في العمارة أنهم ابتدعوا الأشكال الأساسية للمنازل والهياكل والأعمدة والقباب والعقود.

ويخيل إلينا أن الفلاح السومري كان أول الأمر ينشئ كوخه بأن يغرس الأعواد على هيئة مربع أو مستطيل أو دائرة ، ويثني أعلاها حتى يجتمع ، ثم يربطها حتى يتكون منها قوس أو عقدة أو قبة. فكان ذلك هو البداية البسيطة أو المظهر الأول المعروف لهذه الأشكال الهندسية المعمارية. وقد عثر المنقبون في خرائب نبور على مجرى مائي معقود أنشئ منذ خمسة آلاف من السنين ، وعثر في مقابر أور الملكية على عقود يرجع تاريخها إلى عام 3500 ق. م. وكانت المداخل المعقودة مألوفة في أور منذ عام 2000 ق. م. وكانت عقودها عقوداً حقه أي أن أحجارها كانت صِنجِية الرص - كل حجر منها على هيئة إسفين يتجه طرفه الرفيع إلى أسفل محكم الوضع في مكانه.

أما الأغنياء من أهل المدن فكانوا يشيدون قصوراً يقيمونها على ربُى تعلو عن أرض السهل بنحو أربعين قدماً في بعض الأحيان ، وكانوا يجعلونها منيعة لا يمكن الوصول إليها إلا من طريق واحد ، وبذلك يستطيع كل عظيم سومري أن يتخذ قصره حصناً له. وإذ كانت الحجارة نادرة الوجود في تلك البلاد فقد كان أغلب هذه القصور يُبنى من الآجر ، وكانت الجدران الحمراء تغطى بحليات من الآجر نفسه ذات أشكال مختلفة- منها لوالب ، ومقرنصات ومثلثات ، ومنها معينات أو مشجرات. وكانت الجدران الداخلية تغطى بالجص وتنقش نقشاً بسيطاً. وكانت الحجرات والمرافق تقام حول فناء يقي البيت وهج شمس البحر الأبيض وحرّها. ولهذا السبب عينه مضافاً إليه رغبة القوم في الأمن من الأعداء كانت الحجرات تطل على هذا الفناء الداخلي بدل أن تطل على العالم الخارجي. أما النوافذ فكانت من الكماليات أو لعلهم كانوا في غير حاجة إليها. وكانت المياه تؤخذ من الآبار ، وكان ثمة نظام واسع للمجاري وتصريف الفضلات من الأحياء المأهولة في المدن. وكان أثاث البيوت قليلاً بسيطاً. ولكنه لم يكن يخلو من طابع الفن والذوق ، وكانت بعض الأسِرَّة تطعم بالمعادن أو بالعاج ، وكانت لبعض الكراسي السائدة أحياناً أرجل تنتهي بما يشبه مخالب السباع على النحو الذي نشاهده في كراسي المصريين الأقدمين.

أما الهياكل فكانت تستورد لها الحجارة من الأقطار النائية وكانت تزين بأعمدة وأفاريز من النحاس مطعمة بمواد شبيهة بالحجارة الكريمة. وكان هيكل ناتاو في أور طرازاً تحتذيه سائر هياكل أرض الجزيرة فكانت جدرانه مغطاة من الخارج بالقرميد الأزرق الشاحب، أما من الداخل فكانت تكسوه ألواح من الأخشاب النادرة ، كخشب الأرز والسرو تطعم بالرخام والمرمر والعقيق الظفري واليماني والذهب. وكان أعظم هيكل في المدينة يقام عادةً فوق ربوة يعلوه برج من ثلاث طبقات أو أربع أو سبع في بعض الأحيان، يحيط به سلم لولبي ذو بسطة عن كل مقلب. وكانت هذه الأبراج أعلى صروح في المدائن السومرية، ومساكن أعظم آلهتها، كان في وسع الحكومة أن تجد فيها آخر حصن روحي وطبيعي يعصمها من الثوار أو الغزاة.

وكانت الهياكل تزينها أحيانا تماثيل للآلهة وللحيوان وللأبطال من بني الإنسان. وكانت هذه التماثيل ساذجة وغير جميلة في صناعتها ، تمثل القوة والعظمة ولكن ينقصها الصقل والأناقة والدقة الفنية. ومعظم ما بقي منها يمثل الملك جوديا. وهي منحوتة من الحجر الديوريت الصلب نحتاً واضح المعارف ولكنه مع ذلك فج ساذج. وقد عثر في خرائب تنتمي إلى العهد السومري الأول على تمثال صغير من النحاس على شكل ثور عدى عليه الدهر ولكنه لا يزال يفيض حيوية وهمة ثورية. وفي مدينة أور عثر المنقبون على رأس بقرة مصنوع من الفضة في قبر الملكة شب آد وهو آية فنية تشهد بما وصل إليه الفن من رقي عظيم ، وإن كان الدهر قد عدا عليها حتى لم يعد في وسعنا أن نقدرها التقدير الذي هي خليقة به. وأن هذا الحكم ليؤيده ما بقي من النقوش المحفورة تأييداً لا يكاد يترك مجالاً للشد فيه كذلك تظهر خشونة الفن السومري في "لوحة الصقور" التي أقامها إينا- نوم ملك لكش ، وإسطوانة إبنشار المصنوعة من الرخام السماقي والصور الهزلية "وهي بلا شك هزلية" التي تمثل أور نينا، وبخاصة في "لوحة النصر" التي أقامها نارام- سِنْ ، ولكنها مع ذلك تنم عن حيوية قوية في الرسم والنحت لا تكاد تترك مجالاً للشك في وجود فن ناشئ سائر في طريق الإزدهار.

أما صناعة الخزف فليس في وسعنا أن نحكم عليها هذا الحكم السهل الذي أصدرناه على صناعة النحت ولعل عوادى الزمن من أسباب الخطأ في هذا الحكم ، فقد لا يكون ما بقي لنا من آثار هذه الصناعة إلى أقلها شأنا. ولعل هؤلاء الناس كانت لديهم قطع منه لا تقل في إتقانها عن الأواني المنحوتة من المرمر التي عثر عليها في أريدو ، ولكن معظم الخزف السومري- وإن كانت عجلة الفخراني قد إستخدمت فيه- لا يعدو أن يكون آنية ساذجة من الفخار لا تسمو إلى مستوى مزهريات عيلام. وأما صناعة الذهب فقد بلغت مستوى رفيعا كما يدل على ذلك ما وجد في أقدم مقابر أور التي يرجع تاريخ معظمها إلى عام 4000(66) ق.م من أوانٍ من الذهب تنم عن ذوق راقٍ ومصقولة أجمل صقل. وفي متحف اللوفر مزهرية من الفضة ضخمة كجسم جوديا ولكنها مزينة بطائفة كبيرة من صور الحيوانات المنحوتة نحتاً جميلاً. وأجمل ما وجد من هذه القطع الفنية غمد من الذهب وخنجر مطعم باللازورد قد عثر عليها المنقبون في أور. وإذا كان لنا أن نحكم على هذه الآية الفنية من صورها الشمسية حق لنا أن نقول إن الفن يكاد يسمو فيها إلى ذروة الكمال. وقد كشف في هذه الخرائب عن عدد كبير من الأختام الأسطوانية معظمها مصنوع من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وعليها نقوش منحوتة فيما لا يزيد على بوصة مربعة أو بوصتين. ويلوح أن السومريين كانوا يستخدمون هذه الأختام فيما نستخدم فيه نحن الإمضاءات ، وكلها تشهد بما بلغته الحياة والأخلاق في تلك الأيام من رقي وتهذيب ينقض ما لدينا من فكرة ساذجة عن تقدم الإنسان المتواصل من ثقافات الأيام الخوالي المنحوسة إلى ثقافات هذه الأيام التي بلغت الحد الأقصى من الكمال!

ويمكن أن نلخص الحضارة السومرية تلخيصاً موجزا في هذا التناقض بين خزفها الفج الساذج وحليها التي أوفت على الغاية في الجمال والإتقان. لقد كانت هذه الحضارة مزيجاً مركباً من بدايات خشنة وإتقان بارع في بعض الأحيان. وفي تلك البلاد- على قدر ما وصل إليه علمنا في الوقت الحاضر- نجد أول ما أسسه الإنسان من دول وإمبراطوريات ، وأول نظم الري ، وأول إستخدام للذهب والفضة في تقويم السلع ، وأول العقود التجارية ، وأول نظام للإئتمان ، وأول كتب القوانين ، وأول استخدام للكتابة في نطاق واسع ، وأول قصص الخلق والطوفان ، وأول المدارس والمكتبات ، وأول الأدب والشعر ، وأول أصباغ التجميل والحلي ، وأول النحت والنقش البارز ، وأول القصور والهياكل ، وأول استعمال للمعادن في الترصيع والتزيين. وهنا نجد في البناء أول العقود والأقواس وأول القباب؛ وهنا كذلك تظهر لأول مرة في التاريخ المعروف بعض مساوئ الحضارة في نطاق واسع: يظهر الرق والإستبداد وتسلط الكهنة وحروب الإستعمار. لقد كانت الحياة في تلك البلاد متنوعة، مهذبة، موفورة النعم ، معقدة. وهنا بدأت الفوارق الطبيعية بين الناس تنتج حياة جديدة من الدعة والنعيم للأقوياء ، وحياة من الكدح والعمل المتواصل لسائر الناس. وفي تلك البلاد كانت بداية ما نشأ في تاريخ العالم من إختلافات يخطئها الحصر.

اللغات والكتابة

الديانة

نشر أور أنجور في البلاد شرائعه بإسم الإله الأعظم شمش ، ذلك أن الحكومة سرعان ما رأت ما في الإلتجاء إلى الدين من فوائد سياسية. فلما أن أصبح الآلهة ذوي فائدة من هذه الناحية تضاعف عددهم مراراً حتى أصبح لكل مدينة، ولكل ولاية، ولكل نوع من النشاط البشري ، إله موح مدبر. وكانت عبادة الشمس قد تقادم عهدها حين نشأت بلاد سومر ، وكان مظهرها عبادة شمس "نور الآلهة" الذي كان يقضي الليل في الأعماق الشمالية حتى يفتح له الفجر أبوابه فيصعد في السماء كاللهب ويضرب بعربته في أعماق القبة الزرقاء. ولم تكن الشمس إلا عجلة في مركبته النارية. وشيدت مدينة نبور المعابد العظيمة للإله إنليل ولصاحبته ننهيل ، وأكثر ما كانت تعبد أوروك إلهة إينني العذراء إلهة الأرض والمعروفة لدى أهل أكد الساميين بإسم إستير ، والتي تشبه عند أهل الشرق الأدنى أفرديتى دمتر الفاجرة الغمليجة عند الغربيين. وعبدت مدينتا كش ولكش أمّاً لهما حزينة هي الإلهة ننكر ساج التي أحزنها شقاء البشر فأخذت تشفع لهم عند الآلهة الذين كانوا أشد منها قسوة ؛ وكان ننجرسو إله الريّ و"ربّ الفيضانات". وكان أبو أو تموز إله الزرع ؛ وكان سِنْ إله القمر ، وكانوا يمثلونه في صورة إنسان يعلو رأسه هلال أشبه شيء بالهلالات التي تحيط برؤوس القديسين في العصور الوسطى؛ وكان الهواء كله في زعمهم مملوءً بالأرواح- منها ملائكة خيرين لكل سومر ملك منهم يحميه، ومنها أرواح خبيثة أو شياطين تعمل جاهدة لطرد الروح الخيرة الواقية وتقمص جسم الآدمي وروحه.

وكانت كثرة الآلهة تسكن المعابد حيث يقرب لها المؤمنون القرابين من مال وطعام وأزواج ، وتنص ألواح جوديا على الأشياء التي ترتاح لها الآلهة وتفضلها عن غيرها ، ومنها الثيران ، والمعز ، والضأن ، واليمام ، والدجاج ، والبط ، والسمك ، والبلح ، والتين ، والخيار ، والزبد ، والزيت ، والكعك. ولنا أن نستدل من هذا الثبت على أن الموسرين من أهل البلاد كانوا يتمتعون بالكثير من أصناف الطعام؛ ويلوح أن الآلهة كانوا في بادئ الأمر يفضلون لحم الآدميين فلما إرتقى أخلاق الناس لم يجدوا بدا من الإقتناع بلحم الحيوان. وقد عثر في الخرائب السومرية على لوح نقشت عليه بعض الصلوات وجاءت فيها هذه النذر الدينية الغريبة: "إن الضأن فداء للحم الآدميين ، به لإفتدى الإنسان حياته" ، وأثرى الكهنة من هذه القرابين حتى أصبحوا أكثر الطبقات مالاً وأعظمها قوة في المدن السومرية، وحتى كانوا هم الحكام المتصرفين في معظم الشئون ، حتى ليصعب علينا أن نحكم إلى أي حد كان الباتيسى كاهنا- وإلى أي حد كان ملكاً.

فلما أسرف الكهنة في إبتزاز أموال الناس نهض أوروكاجينا كما نهض لوثر فيما بعد ، وأخذ يندد بنهمهم وجشعهم ، ويتهمهم بالرشوة في توزيع العدالة ، وبأنهم يتخذون الضرائب وسيلة يبتزون بها من الزراع والصيادين ثمرة كدهم. وأفلح وقتا ما في تطهير المحاكم من هؤلاء الموظفين المرتشين الفاسدين ، وسن قوانين لتنظيم الضرائب والرسوم التي تؤدى للمعابد ، وحمى الضعفاء من ضروب الإبتزاز ، ووضع الشرائع التي تحول دون إغتصاب الأموال والأملاك. لكن العالم كان قد عمر حتى شاخ ، وتأصلت فيه الأساليب القديمة التي غشاها الزمان بشيء من التبجيل والتقديس. وإستعاد الكهنة سلطانهم بعد موت أورو كاجينا كما إستعادوا سلطانهم في مصر بعد موت إخناتون ؛ ذلك أن الناس لا يترددون في أن يؤدوا أغلى الأثمان لكي يعودوا إلى ما خطته لهم أساطيرهم ؛ وكانت جذور الأساطير الدينية حتى في ذلك العهد السحيق قد أخذت تتأصل في العقول. ومن حقنا أن نفترض أن السومريين كانوا يؤمنون بالحياة الآخرة ، لأن الطعام والأدوات كانت تدفن مع الموتى في القبور ، ولكنهم كانوا يصورون الدار الآخرة ، كما صورها اليونان من بعدهم ، عالماً مظلماً تسكنه الأطياف التعسة ويهوى إليه الموتى أياً كان شأنهم من غير تمييز بينهم.

ولم تكن فكرة الجنة والنار والنعيم الدائم والعذاب المخلد ، قد استقرت بعد في عقولهم ، ولم يكونوا يتقدمون بالصلاة والقربان طمعا في "الحياة الخالدة" ، بل كانوا يتقدمون بهما طمعاً في النعم المادية الملموسة في الحياة الدنيا. وتصف إحدى الأساطير المتأخرة كيف علمت إي إلهة الحكمة أدابا حكيم إريدو جميع العلوم ، ولم تخف عنه من أسرارها إلا سراً واحداً- هو سر الحياة الأبدية التي لا تنتهي بالموت. وتقول أسطورة أخرى أن الآلهة خلقت الإنسان منعما سعيدا ، ولكنه أذنب وإرتكب الخطايا بإرادته الحرة ، فأرسل عليه طوفان عظيم عقاباً له على فعله ، فأهلك الناس كافة ولم ينج منه إلا رجلاً واحد هو تجتوج الحائك ، وأن تجتوج هذا خسر الحياة الخالدة والعافية لأنه أكل فاكهة شجرة محرمة. وكان الكهنة يعلمون الناس العلوم ويلقنونهم الأساطير ، وما من شك في أنهم كانوا يتخذون من هذه الأساطير سبيلاً إلى تعليم الناس ما يريدونه هم ، وإلى حكمهم والسيطرة عليهم. وكانت تلحق بمعظم الهياكل مدارس يعلم فيها الكهنة الأولاد والبنات الخط والحساب ، ويغرسون في نفوسهم مبادئ الوطنية والصلاح ، ويعدون بعضهم للمهنة العليا مهنة الكتابة. ولقد بقيت لنا من أيامهم الألواح المدرسية وعليها جداول للضرب والقسمة ، والجذور التربيعية والتكعيبية ، ومسائل في الهندسة التطبيقية.ويستدل من أحد الألواح المحتوية على خلاصة لتاريخ الإنسان الطبيعي على أن ما كان يتلقاه أطفال ذلك العهد من هذا العلم لم يكن أسخف كثيرا مما تلقاه أبناؤنا في هذه الأيام. فقد جاء في هذا اللوح: "إن الإنسان في أول خلقه لم يكن يعرف شيئاً عن خبز يؤكل أو ثياب تلبس ، فكان الناس يمشون منكبين على وجوههم ، يقتلعون الأعشاب بأفواههم ليقتاتوا بها كما تقتات بها الأغنام ، ويشربون الماء من حفر في الأرض". ومن أعظم الشواهد الناطقة بما بلغه من هذا الدين- وهو أول الأديان التي عرفها التاريخ- من نبل في التعبير والتفكير، ذلك الدعاء الذي يتضرع به الملك جوديا للإلهة "بو" راعية لكش ونصيرتها:

أي ملكتي ، أيتها الأم التي شيدت لكش

إن الذين تلحظينهم بعينيك ينالون العزة والسلطان ،

والعابد الذي تنظرين إليه تطول حياته؛

أنا ليس لي أُم- فأنت أمي ،

وليس لي أب- فأنت أبي... ؛

أي إلهتي بو؟ إن عندك علم الخير،

وأنت التي وهبتني أنفاس الحياة،

وسأقيم في كنفك أعظّمك وأمجّدك ،

وأحتمي بحماك يا أُمّاه

وكان يتصل بالهياكل عدد من النساء منهن خادمات ، ومنهن سراري للآلهة أو لممثليهم الذين يقومون مقامهم على الأرض ؛ ولم تكن الفتاة السومرية ترى شيئا من العار في أن تخدم الهياكل على هذا النحو ، وكان أبوها يفخر بأن يهب جمالها ومفاتنها لتخفيف ما يعتري حياة الكاهن المقدسة من ملل وسآمة ؛ وكان يحتفل بإدخال إبنته في هذه الخدمة المقدسة، ويقرّب القرابين في هذا الإحتفال ، كما كان يقدم بائنة إبنته إلى المعبد الذي تدخله. وكان الزواج قد أصبح وقتئذ نظاماً معقداً تحوطه شرائع كثيرة. فكانت البنت إذا تزوجت تحتفظ لنفسها بما يقدمه أبوها من بائنة ؛ ومع أن زوجها كان يشترك معها في القيام بهذه البائنة، فقد كان لها وحدها أن تقرر من يرثها بعد وفاتها. وكان لها من الحقوق على أولادها ما لزوجها نفسه، وإذا غاب زوجها ولم يكن لها إبن كبير يقيم معها كانت تدير هي المزارع كما تدير البيت. وكان لها أن تشتغل بالأعمال التجارية مستقلة عن زوجها ، وأن تحتفظ بعبيدها أو أن تطلق سراحهم. وكانت تسمو أحياناً إلى منزلة الملكة كما سمت شوب - آد وتحكم مدينتها حكماً رحيماً رغداً قوياً. غير أن الرجل كان هو السيد المسيطر في الأزمات جميعها وكان من حقه في بعض الظروف أن يقتل زوجته أو يبيعها أمة وفاء لما عليه من الديون. وكان الحكم الأخلاقي على الرجل يختلف عن الحكم الأخلاقي على المرأة حتى في ذلك العهد السحيق ، وكان ذلك نتيجة لأزمة لاختلافهما في شئون الملكية والوراثة. فزني الرجل كان يعد من النزوات التي يمكن الصفح عنها ، أما زني الزوجة فكان عقابه الإعدام ، وكان ينتظر منها أن تلد لزوجها وللدولة كثيرا من الأبناء ؛ فإذا كانت عاقرا جاز طلاقها لهذا السبب وحده ، أما إذا كرهت أن تقوم بواجبات الأمومة ، فكانت تقتل غرقاً. ولم يكن للأطفال شئ من الحقوق الشرعية، وكان للآباء إذا تبرءوا منهم علناً أن يحملوا ولاة الأمور على نفيهم من المدينة. غير أن نساء الطبقات العليا كن يحيين حياة مترفة، وكان لهن من النعم ما كاد يعدل بؤس أخواتهن الفقيرات ، شأنهن في هذا شأن النساء في جميع الحضارات. فالأدهان والأصباغ والجواهر من أظهر العاديات في المقابر السومرية وقد كشف الأستاذ ولي في قبر الملكة شوب - آد عن مدهنة صغيرة من دهن أزرق مشرب بخضرة، وعلى دبابيس من ذهب رؤوسها من اللازورد ، كما عثر أيضا على مثبنة عليها قشرة من الذهب المخرم. وقد وجد في هذه المثبنة التي لا يزيد حجمها على حجم الخنصر ملعقة صغيرة لعلها كانت تستخدم في أخذ الصبغة الحمراء من المدهنة. وكان فيها أيضا عصا معدنية يستعان بها على ملوسة الجلد، وملقط لعله كان يستعمل لتزجيج الحاجبين أو لنزع ما ليس مرغوبا فيه من الشعر. وكانت خواتم الملكة مصنوعة من أسلاك الذهب وكان أحدها مطعما بفصوص من اللازورد، وكان عقدها من الذهب المنقوش واللازورد. وما أصدق المثل القائل أنه لا جديد تحت شمس وأن الفرق بين المرأة الأولى والمرأة الأخيرة ليتسع له سم الخياط.

العمارة

The Tigris-Euphrates plain lacked minerals and trees. Sumerian structures were made of plano-convex mudbrick, not fixed with mortar or cement. Mud-brick buildings eventually deteriorate, so they were periodically destroyed, leveled, and rebuilt on the same spot. This constant rebuilding gradually raised the level of cities, which thus came to be elevated above the surrounding plain. The resultant hills, known as tells, are found throughout the ancient Near East.

According to Archibald Sayce, the primitive pictograms of the early Sumerian (i.e. Uruk) era suggest that "Stone was scarce, but was already cut into blocks and seals. Brick was the ordinary building material, and with it cities, forts, temples and houses were constructed. The city was provided with towers and stood on an artificial platform; the house also had a tower-like appearance. It was provided with a door which turned on a hinge, and could be opened with a sort of key; the city gate was on a larger scale, and seems to have been double. The foundation stones—or rather bricks—of a house were consecrated by certain objects that were deposited under them."[38]

The most impressive and famous of Sumerian buildings are the ziggurats, large layered platforms that supported temples. Sumerian cylinder seals also depict houses built from reeds not unlike those built by the Marsh Arabs of Southern Iraq until as recently as 400 CE. The Sumerians also developed the arch, which enabled them to develop a strong type of dome. They built this by constructing and linking several arches. Sumerian temples and palaces made use of more advanced materials and techniques, such as buttresses, recesses, half columns, and clay nails.

الرياضيات

The Sumerians developed a complex system of metrology c. 4000 BC. This advanced metrology resulted in the creation of arithmetic, geometry, and algebra. From c. 2600 BC onwards, the Sumerians wrote multiplication tables on clay tablets and dealt with geometrical exercises and division problems. The earliest traces of the Babylonian numerals also date back to this period.[39] The period c. 2700–2300 BC saw the first appearance of the abacus, and a table of successive columns which delimited the successive orders of magnitude of their sexagesimal number system.[40] The Sumerians were the first to use a place value numeral system. There is also anecdotal evidence the Sumerians may have used a type of slide rule in astronomical calculations. They were the first to find the area of a triangle and the volume of a cube.[41]

الاقتصاد والتجارة

Discoveries of obsidian from far-away locations in Anatolia and lapis lazuli from Badakhshan in northeastern Afghanistan, beads from Dilmun (modern Bahrain), and several seals inscribed with the Indus Valley script suggest a remarkably wide-ranging network of ancient trade centered on the Persian Gulf. For example, Imports to Ur came from many parts of the world. In particular, the metals of all types had to be imported.

The Epic of Gilgamesh refers to trade with far lands for goods, such as wood, that were scarce in Mesopotamia. In particular, cedar from Lebanon was prized. The finding of resin in the tomb of Queen Puabi at Ur, indicates it was traded from as far away as Mozambique.

The Sumerians used slaves, although they were not a major part of the economy. Slave women worked as weavers, pressers, millers, and porters.[citation needed]

Sumerian potters decorated pots with cedar oil paints. The potters used a bow drill to produce the fire needed for baking the pottery. Sumerian masons and jewelers knew and made use of alabaster (calcite), ivory, iron, gold, silver, carnelian, and lapis lazuli.[42]

التجارة مع وادي السند

Evidence for imports from the Indus to Ur can be found from around 2350 BC.[45] Various objects made with shell species that are characteristic of the Indus coast, particularly Turbinella pyrum and Pleuroploca trapezium, have been found in the archaeological sites of Mesopotamia dating from around 2500–2000 BC.[46] Carnelian beads from the Indus were found in the Sumerian tombs of Ur, the Royal Cemetery at Ur, dating to 2600–2450.[47] In particular, carnelian beads with an etched design in white were probably imported from the Indus Valley, and made according to a technique of acid-etching developed by the Harappans.[48][43][49] Lapis lazuli was imported in great quantity by Egypt, and already used in many tombs of the Naqada II period (c. 3200 BC). Lapis lazuli probably originated in northern Afghanistan, as no other sources are known, and had to be transported across the Iranian plateau to Mesopotamia, and then Egypt.[50][51]

Several Indus seals with Harappan script have also been found in Mesopotamia, particularly in Ur, Babylon and Kish.[52][53][54][55][56][57]

Gudea, the ruler of the Neo-Summerian Empire at Lagash, is recorded as having imported "translucent carnelian" from Meluhha, generally thought to be the Indus Valley area.[47] Various inscriptions also mention the presence of Meluhha traders and interpreters in Mesopotamia.[47] About twenty seals have been found from the Akkadian and Ur III sites, that have connections with Harappa and often use Harappan symbols or writing.[47]

The Indus Valley Civilization only flourished in its most developed form between 2400 and 1800 BC, but at the time of these exchanges, it was a much larger entity than the Mesopotamian civilization, covering an area of 1.2 million square meters with thousands of settlements, compared to an area of only about 65.000 square meters for the occupied area of Mesopotamia, while the largest cities were comparable in size at about 30–40,000 inhabitants.[58]

المال والائتمان

Large institutions kept their accounts in barley and silver, often with a fixed rate between them. The obligations, loans and prices in general were usually denominated in one of them. Many transactions involved debt, for example goods consigned to merchants by temple and beer advanced by "ale women".[59]

Commercial credit and agricultural consumer loans were the main types of loans. The trade credit was usually extended by temples in order to finance trade expeditions and was nominated in silver. The interest rate was set at 1/60 a month (one shekel per mina) some time before 2000 BC and it remained at that level for about two thousand years.[59] Rural loans commonly arose as a result of unpaid obligations due to an institution (such as a temple), in this case the arrears were considered to be lent to the debtor.[60] They were denominated in barley or other crops and the interest rate was typically much higher than for commercial loans and could amount to 1/3 to 1/2 of the loan principal.[59]

Periodically, rulers signed "clean slate" decrees that cancelled all the rural (but not commercial) debt and allowed bondservants to return to their homes. Customarily, rulers did it at the beginning of the first full year of their reign, but they could also be proclaimed at times of military conflict or crop failure. The first known ones were made by Enmetena and Urukagina of Lagash in 2400–2350 BC. According to Hudson, the purpose of these decrees was to prevent debts mounting to a degree that they threatened the fighting force, which could happen if peasants lost their subsistence land or became bondservants due to inability to repay their debt.[59]

العسكرية

The almost constant wars among the Sumerian city-states for 2000 years helped to develop the military technology and techniques of Sumer to a high level.[61] The first war recorded in any detail was between Lagash and Umma in c. 2450 BC on a stele called the Stele of the Vultures. It shows the king of Lagash leading a Sumerian army consisting mostly of infantry. The infantry carried spears, wore copper helmets, and carried rectangular shields. The spearmen are shown arranged in what resembles the phalanx formation, which requires training and discipline; this implies that the Sumerians may have used professional soldiers.[62]

The Sumerian military used carts harnessed to onagers. These early chariots functioned less effectively in combat than did later designs, and some have suggested that these chariots served primarily as transports, though the crew carried battle-axes and lances. The Sumerian chariot comprised a four or two-wheeled device manned by a crew of two and harnessed to four onagers. The cart was composed of a woven basket and the wheels had a solid three-piece design.

Sumerian cities were surrounded by defensive walls. The Sumerians engaged in siege warfare between their cities, but the mudbrick walls were able to deter some foes.

التكنولوجيا

Examples of Sumerian technology include: the wheel, cuneiform script, arithmetic and geometry, irrigation systems, Sumerian boats, lunisolar calendar, bronze, leather, saws, chisels, hammers, braces, bits, nails, pins, rings, hoes, axes, knives, lancepoints, arrowheads, swords, glue, daggers, waterskins, bags, harnesses, armor, quivers, war chariots, scabbards, boots, sandals, harpoons and beer. The Sumerians had three main types of boats:

- clinker-built sailboats stitched together with hair, featuring bitumen waterproofing

- skin boats constructed from animal skins and reeds

- wooden-oared ships, sometimes pulled upstream by people and animals walking along the nearby banks

الزراعة والصيد

The Sumerians adopted an agricultural lifestyle perhaps as early as ح. 5000–4500 BC. The region demonstrated a number of core agricultural techniques, including organized irrigation, large-scale intensive cultivation of land, monocropping involving the use of plough agriculture, and the use of an agricultural specialized labour force under bureaucratic control. The necessity to manage temple accounts with this organization led to the development of writing (c. 3500 BC).

In the early Sumerian Uruk period, the primitive pictograms suggest that sheep, goats, cattle, and pigs were domesticated. They used oxen as their primary beasts of burden and donkeys or equids as their primary transport animal and "woollen clothing as well as rugs were made from the wool or hair of the animals. ... By the side of the house was an enclosed garden planted with trees and other plants; wheat and probably other cereals were sown in the fields, and the shaduf was already employed for the purpose of irrigation. Plants were also grown in pots or vases."[38]

The Sumerians were one of the first known beer-drinking societies. Cereals were plentiful and were the key ingredient in their early brew. They brewed multiple kinds of beer consisting of wheat, barley, and mixed grain beers. Beer brewing was very important to the Sumerians. It was referenced in the Epic of Gilgamesh when Enkidu was introduced to the food and beer of Gilgamesh's people: "Drink the beer, as is the custom of the land... He drank the beer-seven jugs! and became expansive and sang with joy!"[63]

The Sumerians practiced similar irrigation techniques as those used in Egypt.[64] American anthropologist Robert McCormick Adams says that irrigation development was associated with urbanization,[65] and that 89% of the population lived in the cities.

They grew barley, chickpeas, lentils, wheat, dates, onions, garlic, lettuce, leeks and mustard. Sumerians caught many fish and hunted fowl and gazelle.[66]

Sumerian agriculture depended heavily on irrigation. The irrigation was accomplished by the use of shaduf, canals, channels, dykes, weirs, and reservoirs. The frequent violent floods of the Tigris, and less so, of the Euphrates, meant that canals required frequent repair and continual removal of silt, and survey markers and boundary stones needed to be continually replaced. The government required individuals to work on the canals in a corvée, although the rich were able to exempt themselves.

As is known from the "Sumerian Farmer's Almanac", after the flood season and after the Spring equinox and the Akitu or New Year Festival, using the canals, farmers would flood their fields and then drain the water. Next they made oxen stomp the ground and kill weeds. They then dragged the fields with pickaxes. After drying, they plowed, harrowed, and raked the ground three times, and pulverized it with a mattock, before planting seed. Unfortunately, the high evaporation rate resulted in a gradual increase in the salinity of the fields. By the Ur III period, farmers had switched from wheat to the more salt-tolerant barley as their principal crop.

Sumerians harvested during the spring in three-person teams consisting of a reaper, a binder, and a sheaf handler.[67] The farmers would use threshing wagons, driven by oxen, to separate the cereal heads from the stalks and then use threshing sleds to disengage the grain. They then winnowed the grain/chaff mixture.

التجارة

لم تكن شهرة العراق القديم بالتجارة أقل من شهرته بالزراعة أو الصناعة؛ فقد كان لموقع العراق الجغرافي الاستراتيجي أثره الواضح في نشوء وتطور التجارة الخارجية، ونتيجة لاهتمام العراق بالتجارة اخترعت الوسائل التي تساعد على نمو التجارة وازدهارها كالعربات والسفن واستخدام الموازين والمكاييل، وكذلك استخدام الحبوب والمعادن كوسيلة لتقويم أثمان السلع والأجور بدلاً من النقود. وشرعت القوانين لتنظيم المعاملات التجارية الداخلية منها والخارجية.

الصناعة

ومن أهم الصناعات والحرف اليدوية التي عرفت منذ عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية أيضًا كانت صناعة الأدوات الحجرية كالسكاكين والفؤوس والآلات الزراعية والأواني الفخارية وصناعة السلال والغزل والحياكة، كما برع العراقيون في صناعة التماثيل والنصب والمسلات ونحت الألواح الحجرية. وأصبح لكل حرفة جماعة أو طائفة، ولكل جماعة رئيس من أمهر الحرفيين ويخلفه ابنه في هذه الحرفة. وهناك حرف الدباغة والبناء والنجارة والحدادة وصيد الأسماك ورعي الأغنام وغيرها.

إنقضى عهد السومريين ، ولكن حضارتهم لم ُيقض عليها، فقد ظلت سومر وأكد تخرجان صناعاً وشعراء وفنانين وحكماء ورجال دين ، وإنتقلت حضارة المدن الجنوبية إلى الشمال على طول مجرى نهر الفرات ودجلة حتى وصلت إلى بلاد بابل وأشور ، وكانت هي التراث الأول لحضارة بلاد الجزيرة. وكان أساس هذه الثقافة وتربة الأرض التي أخصبها فيضان النهرين السنوي ، وهو الفيضان الناشئ من سقوط الأمطار الشتوية. وكان هذا الفيضان ضاراً ونافعاً، فقد هدا السومريين إلى أن يجروا ماءه جرياناً أميناً في قنوات للري تخترق البلاد طولاً وعرضاً؛ وقد خلدوا أخطاره الأولى بالقصص التي تتحدث عن فيضان عظيم طغى على الأرض ثم انحسر عنها آخر الأمر ونجا الناس من شره. وكان نظام الري المحكم الذي يرجع عهده إلى أربعة آلاف سنة ق.م من أعظم الأعمال الإنشائية في الحضارة السومرية، وما من شك في أنه كان أيضا الأساس الذي قامت عليه. فقد أخرجت الحقول التي عنوا بريها وزرعها محصولات موفورة من الذرة والشعير والقمح والبلح والخضر الكثيرة المختلفة الأنواع ، وظهر عندهم المحراث من أقدم العصور تجره الثيران كما كانت تجره في بلادنا حتى الأمس القريب. وكان يتصل به أنبوبة مثقوبة لبذر البذور. وكانوا يدرسون المحاصيل بعربات كبيرة من الخشب ركبت فيها أسنان من الظران تفتت القش ليكون علفاً للماشية، وتفصل منه الحب ليكون طعاماً للناس.

ولقد كانت هذه الثقافة بدائية من نواحٍ كثيرة فقد كان السومريون يستخدمون النحاس والقصدير ، وكانوا يخلطونهما في بعض الأحيان ليصنعوا منهما البرونز ، وبلغ من أمرهم أنهم كانوا من حين إلى حين يصنعون من الحديد آلات كبيرة. ولكن المعادن مع هذا كانت نادرة الوجود قليلة الإستعمال ؛ وكانت كثرة الآلات السومرية تتخذ من الظران ، وبعضها، كالمناجل التي يقطع بها الشعير ، يصنع من الطين ؛ أما الدقيق منها كالإبر والمثاقب فكان يصنع من العاج والعظام. وكانت صناعة النسيج واسعة الإنتشار يشرف عليها مراقبون يعينهم الملك على أحدث طراز من الإشراف الحكومي على الصناعات عرف حتى الآن. وكانت البيوت تبنى من الغاب تعلوه لبنات من الطين والقش تعجن بالماء وتجفف بالشمس. ولا يزال من اليسير العثور على منازل من هذا الطراز في الأرض التي كانت من قبل بلاد سومر ، وكان لهذه الأكواخ أبواب من الخشب تدور في أوقاب منحوتة من الحجارة ، وكانت أرضها عادة من الطين ، وسقفها مقوسة تصنع من الغاب المثنى إلى أعلى ، أو مستوية مصنوعة من الغاب المغطى بالطين المبسوط فوق دعامات من الخشب. وكانت البقر والضأن والخنازير تجول في المساكن في رفقة الإنسان البدائية وكان ماء الشرب يؤخذ من الآبار. وأكثر ما كانت تنقل البضائع بطريق الماء. ولما كانت الحجارة نادرة الوجود في بلاد سومر فقد كانت تنقل إليها من خارج البلاد عن طريق الخليج الفارسي أو من أعالي النهرين، ثم تحمل في القنوات إلى أرصفة المدن النهرية.

لكن النقل البري أخذ ينمو وينتشر ، وشاهد ذلك ما كشفته بعثة أكسفورد في كش من مركبات هي أقدم ما عرف من المركبات ذات العجلات في تاريخ العالم. وقد عثر في أماكن متفرقة على أختام يستدل منها على وجود صلات تجارية بين سومر وبين مصر والهند. ولم تكن النقود قد عرفت في ذلك الوقت ، ولهذا كانت التجارة تتبادل عادةً بطريق المقايضة ، ولكن الذهب والفضة كانا يستعملان حتى في ذلك الوقت البعيد لتقدير قيم البضاعة ، وكانا يقبلان في العادة بدلاً من البضائع نفسها - إما على هيئة سبائك وحلقات ذات قيم محدودة وإما بكميات تقدر قيمتها حسب وزنها في كل صفقة تجارية. وكانت الطريقة الثانية أكثر الطريقتين إستعمالاً. وإن كثيراً من ألواح الطين التي وصلت إلينا وعليها بعض الكتابات السومرية لهي وثائق تجارية تكشف عن حياة تجارية جمة النشاط. ويتحدث لوح من هذه الألواح في لغة تدل على الملل والسآمة عن "المدينة التي تعج بضوضاء الإنسان". وكان لديهم عقود مكتوبة موثقة يشهد عليها الشهود ، ونظام للإئتمان تقرض بمقتضاه البضائع والذهب والفضة ، وتؤدي عنها فوائد عينية يختلف سعرها من 15% إلى 33% في السنة.ولما كان إستقرار المجتمع يتناسب إلى حد ما تناسباً عكسياً مع سعر الفائدة فإن لنا أن نفترض أن التجارة السومرية كانت كتجارتنا يحيط بها جو من الإرتياب والإضطراب الإقتصاديين والسياسيين.

وقد وجدت في المقابر كميات كبيرة من الذهب والفضة منها ما هو حلي ومنها ما هو أوانٍ وأسلحة وزخارف ، بل إن منها ما هو عدد وآلات. وكان أهل البلاد الأغنياء منهم والفقراء ينقسمون إلى طبقات ومراتب كثيرة ، وكانت تجارة الرقيق منتشرة بينهم وحقوق الملكية مقدسة لديهم. ونشأت بين الأغنياء والفقراء طبقة أفرادها من صغار رجال الأعمال وطلاب العلم والأطباء والكهنة. وقد علا شأن الطب عندهم فكان لكل داء دواء خاص ، ولكنه ظل يختلط بالدين ويعترف بأن المرض لا يمكن شفاءه إلا إذا طردت الشياطين من أجسام المرضى، لأن الأمراض إنما تنشأ من تقمصها هذه الأجسام. وكان لديهم تقويم، لا نعرف متى نشأ ولا أين نشأ، تقسم السنة بمقتضاها إلى إثنا عشر شهراً قمرياً يزيدونها شهراً في كل ثلاثة أعوام أو أربعة حتى يتفق تقويمهم هذا مع فصول السنة ومع منازل الشمس. وكانت كل مدينة تسمي هذه الأشهر بأسماء خاصة.

اللغة والكتابة

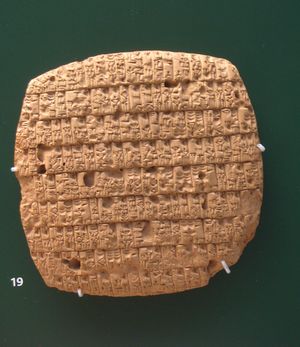

The most important archaeological discoveries in Sumer are a large number of clay tablets written in cuneiform script. Sumerian writing is considered to be a great milestone in the development of humanity's ability to not only create historical records but also in creating pieces of literature, both in the form of poetic epics and stories as well as prayers and laws.

Although the writing system was first hieroglyphic using ideograms, logosyllabic cuneiform soon followed.[citation needed]

Triangular or wedge-shaped reeds were used to write on moist clay. A large body of hundreds of thousands of texts in the Sumerian language have survived, including personal and business letters, receipts, lexical lists, laws, hymns, prayers, stories, and daily records. Full libraries of clay tablets have been found. Monumental inscriptions and texts on different objects, like statues or bricks, are also very common. Many texts survive in multiple copies because they were repeatedly transcribed by scribes in training. Sumerian continued to be the language of religion and law in Mesopotamia long after Semitic speakers had become dominant.

A prime example of cuneiform writing would be a lengthy poem that was discovered in the ruins of Uruk. The Epic of Gilgamesh was written in the standard Sumerian cuneiform. It tells of a king from the early Dynastic II period named Gilgamesh or "Bilgamesh" in Sumerian. The story relates the fictional adventures of Gilgamesh and his companion, Enkidu. It was laid out on several clay tablets and is thought to be the earliest known surviving example of fictional literature.

The Sumerian language is generally regarded as a language isolate in linguistics because it belongs to no known language family; Akkadian, by contrast, belongs to the Semitic branch of the Afroasiatic languages. There have been many failed attempts to connect Sumerian to other language families. It is an agglutinative language; in other words, morphemes ("units of meaning") are added together to create words, unlike analytic languages where morphemes are purely added together to create sentences. Some authors have proposed that there may be evidence of a substratum or adstratum language for geographic features and various crafts and agricultural activities, called variously Proto-Euphratean or Proto Tigrean, but this is disputed by others.

Understanding Sumerian texts today can be problematic. Most difficult are the earliest texts, which in many cases do not give the full grammatical structure of the language and seem to have been used as an "aide-mémoire" for knowledgeable scribes.[70]

Akkadian gradually replaced Sumerian as a spoken language somewhere around the turn of the 3rd and the 2nd millennium BC,[71] but Sumerian continued to be used as a sacred, ceremonial, literary, and scientific language in Babylonia and Assyria until the 1st century AD.[72]

Early writing tablet for recording the allocation of beer; 3100–3000 BC; height: 9.4 cm; width: 6.87 cm; from Iraq; British Museum (London)

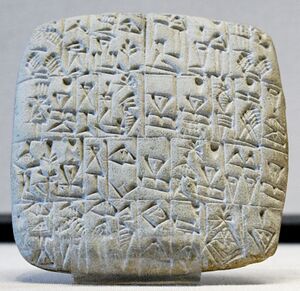

Cuneiform tablet about administrative account with entries concerning malt and barley groats; 3100–2900 BC; clay; 6.8 x 4.5 x 1.6 cm; Metropolitan Museum of Art (New York City)

Bill of sale of a field and house, from Shuruppak; c. 2600 BC; height: 8.5 cm, width: 8.5 cm, depth: 2 cm; Louvre

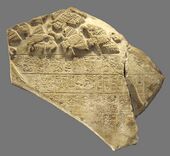

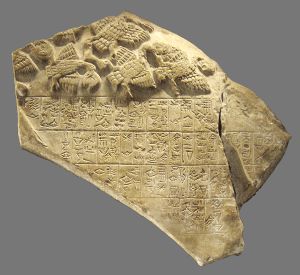

Stele of the Vultures; c. 2450 BC; limestone; found in 1881 by Édouard de Sarzec in Girsu (now Tell Telloh, Iraq); Louvre

الدين

The Sumerians credited their divinities for all matters pertaining to them and exhibited humility in the face of cosmic forces, such as death and divine wrath.[73]

Sumerian religion seems to have been founded upon two separate cosmogenic myths. The first saw creation as the result of a series of hieroi gamoi or sacred marriages, involving the reconciliation of opposites, postulated as a coming together of male and female divine beings, the gods.

This pattern continued to influence regional Mesopotamian myths. Thus, in the later Akkadian Enuma Elish, creation was seen as the union of fresh and salt water, between male Abzu, and female Tiamat. The products of that union, Lahm and Lahmu, "the muddy ones", were titles given to the gate keepers of the E-Abzu temple of Enki in Eridu, the first Sumerian city.

Mirroring the way that muddy islands emerge from the confluence of fresh and salty water at the mouth of the Euphrates, where the river deposits its load of silt, a second hieros gamos supposedly resulted in the creation of Anshar and Kishar, the "sky-pivot" (or axle), and the "earth pivot", parents in turn of Anu (the sky) and Ki (the earth).

Another important Sumerian hieros gamos was that between Ki, here known as Ninhursag or "Lady of the Mountains", and Enki of Eridu, the god of fresh water which brought forth greenery and pasture.

At an early stage, following the dawn of recorded history, Nippur, in central Mesopotamia, replaced Eridu in the south as the primary temple city, whose priests exercised political hegemony on the other city-states. Nippur retained this status throughout the Sumerian period.

Deities

Sumerians believed in an anthropomorphic polytheism, or the belief in many gods in human form. There was no common set of gods; each city-state had its own patrons, temples, and priest-kings. Nonetheless, these were not exclusive; the gods of one city were often acknowledged elsewhere. Sumerian speakers were among the earliest people to record their beliefs in writing, and were a major inspiration in later Mesopotamian mythology, religion, and astrology.

The Sumerians worshiped:

- An as the full-time god equivalent to heaven; indeed, the word an in Sumerian means sky and his consort Ki, means earth.

- Enki in the south at the temple in Eridu. Enki was the god of beneficence and of wisdom, ruler of the freshwater depths beneath the earth, a healer and friend to humanity who in Sumerian myth was thought to have given humans the arts and sciences, the industries and manners of civilization; the first law book was considered his creation.

- Enlil was the god of storm, wind, and rain.[74] He was the chief god of the Sumerian pantheon[74][75] and the patron god of Nippur.[76] His consort was Ninlil, the goddess of the south wind.[77]

- Inanna was the goddess of love, sexuality, and war;[78] the deification of Venus, the morning (eastern) and evening (western) star, at the temple (shared with An) at Uruk. Deified kings may have re-enacted the marriage of Inanna and Dumuzid with priestesses.[78]

- The sun-god Utu at Larsa in the south and Sippar in the north,

- The moon god Sin at Ur.

These deities formed the main pantheon, and in addition to this there were hundreds of other minor gods. Sumerian gods were often associated with different cities, and their religious importance often waxed and waned with those cities' political power. The gods were said to have created human beings from clay for the purpose of serving them. The temples organized the mass labour projects needed for irrigation agriculture. Citizens had a labor duty to the temple, though they could avoid it by a payment of silver.

Cosmology

Sumerians believed that the universe consisted of a flat disk enclosed by a dome. The Sumerian afterlife involved a descent into a gloomy netherworld to spend eternity in a wretched existence as a Gidim (ghost).[79]

The universe was divided into four quarters:

- To the north were the hill-dwelling Subartu, who were periodically raided for slaves, timber, and other raw materials.[80]

- To the west were the tent-dwelling Martu, ancient Semitic-speaking peoples living as pastoral nomads tending herds of sheep and goats.

- To the south was the land of Dilmun, a trading state associated with the land of the dead and the place of creation.[81]

- To the east were the Elamites, a rival people with whom the Sumerians were frequently at war.

Their known world extended from The Upper Sea or Mediterranean coastline, to The Lower Sea, the Persian Gulf and the land of Meluhha (probably the Indus Valley) and Magan (Oman), famed for its copper ores.

Temple and temple organisation

Ziggurats (Sumerian temples) each had an individual name and consisted of a forecourt, with a central pond for purification.[82] The temple itself had a central nave with aisles along either side. Flanking the aisles would be rooms for the priests. At one end would stand the podium and a mudbrick table for animal and vegetable sacrifices. Granaries and storehouses were usually located near the temples. After a time the Sumerians began to place the temples on top of multi-layered square constructions built as a series of rising terraces, giving rise to the Ziggurat style.[83]

Funerary practices

It was believed that when people died, they would be confined to a gloomy world of Ereshkigal, whose realm was guarded by gateways with various monsters designed to prevent people entering or leaving. The dead were buried outside the city walls in graveyards where a small mound covered the corpse, along with offerings to monsters and a small amount of food. Those who could afford it sought burial at Dilmun.[81] Human sacrifice was found in the death pits at the Ur royal cemetery where Queen Puabi was accompanied in death by her servants.

التقنية

نظام الحكم

تشير النصوص السومرية إلى أن الوضع السياسي الذي ساد العراق منذ العصر السومري، تميّز بوجود عدد من دويلات المدن المستقلة عن بعضها، ولذا نشأت أكثر من إدارة مركزية واحدة. ولم يخل التاريخ السومري من محاولات لبعض الحكام لتوحيد تلك الدويلات في دولة مركزية واحدة تسود أرض العراق بكامله، وتمتد أحيانًا إلى البلدان المجاورة.

وكان النظام الملكي الوراثي هو النظام السائد في العراق منذ عصور فجر السلالات وحتى نهاية التاريخ القديم. وجاءت فترات كان هناك اعتقاد بأن الملكية نظام إلهي مقدس.

والحق أن كل مدينة كانت شديدة الحرص على إستقلالها، تعض عليه بالنواجذ ، وتستمتع بملك خاص بها تسميه أتيسى أو الملك-الكاهن تدل بهذه التسمية نفسها على أن نظام الحكم كان وثيق الإتصال بالدين. وما وافى عام 1800 ق.م حتى نمت التجارة نمواً جعل هذا الإنفصال بين المدن أمراً مستحيلاً ، فنشأت منها جميعاً "إمبراطوريات" إستطاعت فيها شخصية قوية عظيمة أن تخضع المدن والملوك- الكهنة لسلطانها، وأن تؤلف من هذه المدن وحدة سياسية وإقتصادية. وكان هذا الملك الأعظم صاحب السلطان المطلق يحيط به جو من العنف والخوف شبيه بما كان يحيط بالملوك في عصر النهضة الأوربية. ذلك بأنه كان معرضاً في كل وقت إلى أن ُيقضى عليه بنفس الوسائل التي قضى بها على أعدائه وإرتقى بها عرشه. وكان يعيش في قصر منيع له مدخلان ضيقان لا يتسع الواحد منهما لدخول أكثر من شخص واحد في كل مرة. وكان عن يمين المدخل وشماله مخابئ يستطيع من فيها من الحراس السريين أن يفحصوا عن كل زائر أو ينقضوا عليه بالخناجر. بل إن هيكل الملك كان هو نفسه مكاناً سرياً مختفياً في قصره يستطيع أن يؤدي فيه واجباته الدينية دون أن تراه الأعين، أو أن يغفل أداءها دون أن يعرف الناس شيئا عن هذا الإغفال.

وكان الملك يخرج إلى الحرب في عربة على رأس جيش مؤلف من خليط من المقاتلين مسلحين بالقسى والسهام والحراب. وكانت الحرب تشن لأسباب صريحة هي السيطرة على طرق التجارة والإستحواذ على السلع التجارية؛ فلم يكن يخطر لهم ببال أن يستروا هذا الغرض بستار من الألفاظ يخدعون بها أصحاب المثل العليا. من ذلك أن منشتوسو ملك أكد أعلن في صراحة أنه يغزو بلاد عيلام ليستولي على ما فيها من مناجم الفضة، وليحصل منها على حجر ديوريت لتصنع منه التماثيل التي تخلد ذكره في الأعقاب - وتلك هي الحرب الوحيدة في التاريخ التي تخوضها الجيوش لأغراض فنية. وكان المغلوبون يباعون ليكونوا عبيداً، فإذا لم يكن في بيعهم ربح ذبحوا ذبحاً في ميدان القتال. وكان يحدث أحياناً أن يقدم عشر الأسرى قرباناً إلى الآلهة المتعطشة للدماء، فيقتلوا بعد أن يوضعوا في شباك لا يستطيعون الإفلات منها. وقد حدث في هذه المدن ما حدث بعد إذ في المدن الإيطالية في عصر النهضة، فكانت النزعة الإنفصالية التي تسود المدن السومرية حافزاً قوياً للحياة والفن فيها ، ولكنها كانت كذلك باعثاً على العنف والنزاع الداخلي ، فأدى هذا إلى ضعف الدويلات جميعها وإلى سقوط بلاد سومر بأكملها. وكان نظام الإقطاع وسيلة حفظ النظام الإجتماعي في الإمبراطورية السومرية. فقد كان الملك عقب كل حرب يقطع الزعماء البواسل مساحات واسعة من الأرض ويعفيها من الضرائب. وكان من واجب هؤلاء الزعماء أن يحافظوا على النظام في إقطاعاتهم ، ويقدموا للملك حاجاته من الجند والعتاد. وكانت موارد الحكومة تتكون من الضرائب التي تجبى عيناً وتخزن في المخازن الملكية وتؤدى منها مرتبات موظفي الدولة وعمالها. وكان يقوم إلى جانب هذا النظام الملكي الإقطاعي طائفة من القوانين تستند إلى سوابق كثيرة من عهد أور أنجور ودنجى اللذين جمعا قوانين أور ودوناها.

فكانت هي المعين الذي إستمد منه حمورابي شريعته الذائعة الصيت. وكانت تلك الشرائع أبسط واكثر بدائية من الشرائع اللاحقة ، ولكنها كانت أيضا أقل منها قسوة. مثال ذلك أن الشرائع السامية تقضي بقتل الزوجة إذا زنت ، أما الشريعة السومرية فكل ما تجيزه أن تسمح للزوج بأن يتخذ له زوجة ثانية ، وأن ينزل الزوجة الأولى منزلة أقل من منزلتها السابقة. و القانون السومري يشمل العلاقات التجارية كما يشمل العلاقات الزوجية والجنسية بوجه عام ، وينظم شئون القروض والعقود ، والبيع والشراء، والتبني والوصية بكافة أنواعها. وكانت المحاكم تعقد جلساتها في المعابد وكان معظم قضاتها من رجال الدين ؛ أما المحاكم العليا فكان يعين لها قضاة فنيون مختصون. وخير ما في القانون كله هو النظام الذي وضعه لتجنب التقاضي: ذلك أن كل نزاع كان يعرض أولاً على محكم عام واجبه أن يسويه بطريقة ودية دون أن يلجأ المتنازعون إلى حكم القانون ، فها هي ذي مدينة بدائية يجدر بنا أن نتلقى منها درسا نصلح به مدينتنا.

القوانين

تعد القوانين العراقية القديمة من أهم إنجازات الحضارة العراقية في العصور القديمة. فالقوانين المكتشفة في العراق هي أقدم القوانين المكتشفة في العالم. وقد أظهرت القوانين القديمة أنها على درجة كبيرة من النضج والتنظيم. وهناك قوانين سومرية (أور 2113 - 2095ق.م) وقانون لبت عشتار (1934 - 1923ق.م) وقانون أشنونا باللغة الأكادية، ثم قانون حمورابي الذي يعتبر أكمل وأنضج قانون قديم مكتشف حتى الآن. وقد دون باللغة الأكادية في لهجتها البابلية، وبالخط المسماري وكتب على مسلة من حجر الديوريت الأسود، وضم حوالي 282 مادة قانونية. وقد تم الكشف عن مسلة حمورابي عام 1901 - 1902م في مدينة سوسا عاصمة العيلاميين، وهي الآن محفوظة في متحف اللوفر في باريس.

وعلى الرغم من قدسية القوانين باعتبارها مستوحاة من إله الشمس عند البابليين، كما تشير إلى ذلك المسلة نفسها، فإن المواد القانونية لم تعالج إلا الشؤون الدنيوية. ويمكن تقسيم ما ورد فيها من مواد إلى خمسة أقسام رئيسية: يعالج الأول الأمور الخاصة بالتقاضي والاتهام الكاذب وشهادة الزور وتلاعب القضاء، في حين اختص القسم الثاني والذي ضم 120 مادة بالمواد الخاصة بالأموال، والجرائم التي تقع على الأموال كالسرقة، والأراضي والعقارات والتجارة والعلاقات التجارية. أما القسم الثالث الذي ضم 87 مادة فهو خاص بالأشخاص، وعالج الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث وتبَنٍّ، كما عالج العقوبات على جرائم الاعتداء على الأشخاص. وفي القسم الرابع حددت مسؤوليات أصحاب المهن وأجورهم وأجور الأشخاص والحيوانات ومسؤولية أضرارهم. أما القسم الأخير والذي يضم أربع مواد فقط فهو خاص ببيع الرقيق. وقد كانت هذه القوانين في مجملها أقل قساوة من القوانين الأوروبية في العصور الوسطى؛ فهي لم تعرف تعذيب المتهم ولا التمثيل به وهو على قيد الحياة.

الإنتقال إلى مصر

على إننا إذا ما تحدثنا عن بلاد السومريين نكون جد قريبين من بداية التاريخ قرباً يصعب علينا معه أن نحكم حكماً دقيقاً أي الحضارات التي نمت في بلاد الشرق الأدنى والتي يتصل بعضها ببعض أوثق إتصال- نقول أي هذه الحضارات كانت أسبق من أختها أو أيها أعقبت الأخرى. إن أقدم مدونات كتابية وصلت إلينا هي المدونات السومرية وإن كان هذا في حد ذاته لا يقوم دليلاً على أن الحضارة السومرية أولى الحضارات ؛ فقد لا يكون هذا الكشف إلا وليد الظروف المحضة ، وقد يكون نتيجة عبث الموت والفناء بمخلفات الأقدمين. ولقد عثر على تماثيل صغيرة وآثار أخرى شبيهة بآثار السومريين في بلدتي أشور وسامراء وهما من البلاد التي شملتها فيما بعد دولة أشور. ولسنا نعرف هل هذه الثقافة القديمة مستمدة من بلاد سومر أو أنها قد إنتقلت إليها من مكان آخر عن طريق نهر دجلة. كذلك تشبه شرائع حمورابي شرائع أور- انجور ودنجى ولكنا لا نستطيع أن نثبت أن الأولى تطورت عن الثانية ، وليست تطورا لشريعة أخرى أقدم منهما عهداً وأن كلتا الشريعتين إستمدت أصولها منها. وكل ما في وسعنا أن نقوله هو أننا نرجح ، ولا نؤكد ، أن حضارة البابليين والآشوريين مستمدتان من سومر وأكد ، أو أن سومر وأكد قد لحقتا الحضارتين البابلية والآشورية بلقاحهم. ذلك أن آلهة بابل ونينوى وأساطيرهما الدينية ليست في كثير من الأحوال إلا آلهة وأساطير سومرية طرأ عليها التحوير والتطور ، وأن العلاقة التي بين اللغتين البابلية والآشورية وبين اللغة السومرية لتشبه العلاقة القائمة بين اللغتين الفرنسية والإيطالية من جهة واللغة اللاتينية من جهة أخرى. ولقد لفت شوينفرت أنظار العلماء إلى تلك الحقيقة الطريفة العظيمة الخطر ، وهي أن الشعير والذرة الرفيعة والقمح ، وإستئناس الماشية والمعز والضأن ، وإن ظهرت كلها في مصر وبلاد ما بين النهرين من أقدم العهود المدونة ، لا توجد في حالتها البرية الطبيعية في مصر بل في بلاد آسية الغربية وبخاصة في بلاد اليمن وبلاد العرب القديمة. ويستدل من هذا على أن الحضارة- وهي هنا زراعة الحبوب وإستخدام الحيوانات المستأنسة- قد ظهرت في العهود القديمة غير المدونة في بلاد العرب ، ثم انتشرت منها في صورة "مثلث ثقافي" إلى ما بين النهرين "سومر ، وبابل وأشور" وإلى مصر. ولكن ما وصل إلى علمنا عن تاريخ بلاد العرب القديمة حتى الآن ليبلغ من القلة حدا لا نستطيع معه إلا أن نقول أن هذا مجرد فرض جائز الوقوع. وأكثر من هذا إحتمالاً أن عناصر معينة من الثقافة المصرية مستمدة من بلاد السومريين والبابليين. فنحن نعلم أن مصر وبلاد النهرين كانتا تتبادلان التجارة- وخاصة بطريق برزخ السويس- ولعلهما كانتا تتبادلان أيضا بالطريق المائي طريق مصاب الأنهر المصرية القديمة في البحر الأحمر. وإن نظرة إلى الخريطة لتوضح لنا السبب في أن مصر كانت طوال تاريخها المعروف تنتمي إلى آسية الغربية أكثر مما تنتمي إلى إفريقيا. لقد كان من السهل أن تنتقل التجارة والثقافة إلى مصر من بلاد آسية بطريق البحر الأبيض المتوسط. ولكنها لا تلبث أن تعترضها الصحراء التي تفصل- هي وجنادل النيل- بلاد مصر عن سائر بلاد إفريقية. ومن ثم كان من الطبيعي أن نجد في الثقافة المصرية عناصر كثيرة من ثقافة ما بين النهرين. وكلما رجعنا إلى الوراء في دراسة اللغة المصرية القديمة زاد ما نجده فيها من صلات بينها وبين لغات الشرق الأدنى السامية. ويبدو أن الكتابة التصويرية التي كان المصريون يستخدمونها قبل عصر الأسر الحاكمة قد إنتقلت إلى مصر من بلاد السومريين. والخاتم الأسطواني- وأصله بلا شك من بلاد الجزيرة- يظهر في أقدم العهود المعروفة من تاريخ مصر، ثم يختفي ، وقد كان أسلوبا قديما دخيلا أستبدل به أسلوب وطني أصيل. وليست عجلة الفخراني معروفة في مصر قبل عهد الأسرة الرابعة- أي بعد أن ظهرت في سومر بزمن طويل ، ولعلها جاءت إلى مصر من أرض النهرين مع العربات والعجلات.ورؤوس الصولج المصرية لا تفترق في شيء عن البابلية. ومن بين الآثار المصرية التي ترجع إلى عصر ما قبل الأسر والتي عثر عليها في جبل الأراك سكين من الظران الجميل الصنع عليه نقوش بارزة هي بعينها نقوش أرض الجزيرة من حيث موضوعها وطرازها. ولعل صناعة النحاس قد نشأت في غرب آسيا ثم انتقلت بعدئذ إلى مصر. وتشبه الهندسة المعمارية الأولى هندسة أرض الجزيرة في إستخدام النقوش الغائرة لتزيين الجدران المتخذة من الآجر. وفخار عهد ما قبل الأسر المصرية وتماثيله الصغيرة وموضوعات زينتها تشبه مثيلاتها في أرض الجزيرة في كثير من الأحوال أو شديدة الصلة بلا ريب. ومن بين الآثار المصرية الباقية من ذلك العهد تماثيل صغيرة لآلهة لا يخطئ الإنسان في أنها من أصل آسيوي. ولقد كان الفنانون في أور ينحتون التماثيل وينقشون النقوش التي يدل طرازها وما جرى عليه العرف في صنعها على قدم هذين الفنين في بلاد سومر، وذلك في الوقت الذي يلوح فيه أن الحضارة المصرية لم تعد عهد بدايتها.

ولا غضاضة على مصر في أن تعترف بالسبق لبلاد سومر. ذلك أنه مهما تكن الأصول التي إستمدتها مصر من أرض دجلة والفرات فإن هذه الأصول سرعان ما نمت وأينعت وأثمرت حضارة مصرية خالصة فذة هي بلا ريب من أغنى الثقافات المعروفة في التاريخ وأعلاها شأناً وأعظمها قوة ؛ وهي مع ذلك من أكثرها رشاقة وجمالاً، حضارة إذا قيست إليها الحضارة السومرية لم تكن هذه إلا بداية فجة، بل إن حضارتي اليونان والرومان لا تفضلانها في شيء.

انظر أيضا

- تاريخ العراق

- الإمبراطورية الأكادية

- الأسرة الثالثة من أور

- الامبراطورية العيلامية

- قائمة ملوك سومر

- تاريخ كتابة الأرقام

- ملحمة ملحمة جلجامش

- وحدات القياس السومرية القديمة

- تقويم المزارع السومري

- زقورة

المصادر

- ^ أ ب Foxvog, Daniel A. (2016). Elementary Sumerian Glossary (PDF). University of California at Berkeley. p. 52.

- ^ أ ب ت "The Pennsylvania Sumerian Dictionary: saĝgiga [humankind]". psd.museum.upenn.edu.

- ^ أ ب ت Diakonoff, I. M.; D'I︠A︡konov, Igor' Mik︠h︡aílovich (1991). Early Antiquity (in الإنجليزية). University of Chicago Press. p. 72. ISBN 978-0-226-14465-8.

- ^ أ ب Feuerstein, Georg; Kak, Subhash; Frawley, David (2005). The Search of the Cradle of Civilization: New Light on Ancient India (in الإنجليزية) (Second Revised ed.). Motilal Banarsidass Publishers. p. 117. ISBN 978-81-208-2037-1.

- ^ "emeĝir [SUMERIAN]". The Pennsylvania Sumerian Dictionary. University of Pennsylvania Museum of Anthropology and Archaeology. Retrieved 14 July 2021.

- ^ أ ب ت "The area in question (the extreme south of Mesopotamia) may now be called Sumer, and its inhabitants Sumerians, although these names are only English approximations of the Akkadian designations; the Sumerians themselves called their land Kengir, their language Emegir, and themselves Sag-giga, "black-headed ones." in W. Hallo; W. Simpson (1971). The Ancient Near East. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich. p. 29.

- ^ Black, Jeremy A.; George, A. R.; Postgate, J. N.; Breckwoldt, Tina (2000). A Concise Dictionary of Akkadian (in الإنجليزية). Otto Harrassowitz Verlag. p. 384. ISBN 978-3-447-04264-2.

- ^ Miller, Douglas B.; Shipp, R. Mark (1996). An Akkadian Handbook: Paradigms, Helps, Glossary, Logograms, and Sign List (in الإنجليزية). Eisenbrauns. p. 68. ISBN 978-0-931464-86-7.

- ^ Piotr Michalowski, "Sumerian," The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages." Ed. Roger D. Woodard (2004, Cambridge University Press). Pages 19–59

- ^ Georges Roŭ (1993). Ancient Iraq (3rd ed.). London: Penguin Books. p. 80-82.

- ^ Toorn, Karel van der; Becking, Bob; Horst, Pieter Willem van der (1999). Dictionary of Deities and Demons in the Bible (in الإنجليزية). Wm. B. Eerdmans Publishing. p. 32. ISBN 978-0-8028-2491-2.

- ^ Edzard, Dietz Otto (2003). Sumerian Grammar (in الإنجليزية). Brill. p. 1. ISBN 978-90-474-0340-1.

- ^ "The origin of the Sumerians is unknown; they described themselves as the 'black-headed people'" Haywood, John (2005). The Penguin Historical Atlas of Ancient Civilizations (in الإنجليزية). Penguin. p. 28. ISBN 978-0-14-101448-7.

- ^ Diakonoff, I. M. (2013). Early Antiquity (in الإنجليزية). University of Chicago Press. p. 72. ISBN 978-0-226-14467-2.

- ^ Finer, Samuel Edward; Finer, S. E. (1997). The History of Government from the Earliest Times: Ancient monarchies and empires (in الإنجليزية). Oxford University Press. p. 99. ISBN 978-0-19-820664-4.

- ^ "I am the king of the four quarters, I am a shepherd, the pastor of the "black-headed people"" in Liverani, Mario (2013). The Ancient Near East: History, Society and Economy (in الإنجليزية). Routledge. p. 167. ISBN 978-1-134-75084-9.

- ^ أ ب K. van der Toorn, P.W. van der Horst (January 1990). "Nimrod before and after the Bible". The Harvard Theological Review. 83 (1): 1–29. doi:10.1017/S0017816000005502. S2CID 161371511.

- ^ Kramer, Samuel Noah (1988). In the World of Sumer: An Autobiography. Wayne State University Press. p. 44. ISBN 978-0-8143-2121-8.

- ^ "Ancient Mesopotamia. Teaching materials". Oriental Institute in collaboration with Chicago Web Docent and eCUIP, The Digital Library. Retrieved 5 March 2015.

- ^ ""The Ubaid Period (5500–4000 B.C.)" In Heilbrunn Timeline of Art History. Department of Ancient Near Eastern Art. The Metropolitan Museum of Art, New York (October 2003)". Archived from the original on 2021-07-07. Retrieved 2014-02-22.

- ^ ""Ubaid Culture", The British Museum".

- ^ ""Beyond the Ubaid", (Carter, Rober A. and Graham, Philip, eds.), University of Durham, April 2006" (PDF).

- ^ Arnaiz-Villena, Antonio; Martínez-Laso, Jorge; Gómez-Casado, Eduardo (2000). Prehistoric Iberia: Genetics, Anthropology, and Linguistics : [proceedings of an International Conference on Prehistoric Iberia : Genetics, Anthropology, and Linguistics, Held November 16–17, 1998, in Madrid, Spain]. Springer Science & Business Media. p. 22. ISBN 978-0-306-46364-8.

- ^ أ ب Lazaridis, I.; Nadel, D.; Rollefson, G. (2016). "Genomic insights into the origin of farming in the ancient Near East". Nature. 536 (7617): 419–424. Bibcode:2016Natur.536..419L. doi:10.1038/nature19310. PMC 5003663. PMID 27459054.

- ^ "Craniometric analyses have suggested an affinity between the Natufians and populations of north or sub-Saharan Africa, a result that finds some support from Y chromosome analysis which shows that the Natufians and successor Levantine Neolithic populations carried haplogroup E, of likely ultimate African origin, which has not been detected in other ancient males from West Eurasia. However, no affinity of Natufians to sub-Saharan Africans is evident in our genome-wide analysis, as present-day sub-Saharan Africans do not share more alleles with Natufians than with other ancient Eurasians" in Reich, David; Pinhasi, Ron; Patterson, Nick; Hovhannisyan, Nelli A.; Yengo, Loic; Wilson, James F.; Torroni, Antonio; Tönjes, Anke; Stumvoll, Michael (August 2016). "Genomic insights into the origin of farming in the ancient Near East". Nature. 536 (7617): 419–424. Bibcode:2016Natur.536..419L. doi:10.1038/nature19310. ISSN 1476-4687. PMC 5003663. PMID 27459054.

- ^ Płoszaj, Tomasz; Chaubey, Gyaneshwer; Jędrychowska-Dańska, Krystyna; Tomczyk, Jacek; Witas, Henryk W. (11 September 2013). "mtDNA from the Early Bronze Age to the Roman Period Suggests a Genetic Link between the Indian Subcontinent and Mesopotamian Cradle of Civilization". PLOS ONE (in الإنجليزية). 8 (9): e73682. Bibcode:2013PLoSO...873682W. doi:10.1371/journal.pone.0073682. ISSN 1932-6203. PMC 3770703. PMID 24040024.

- ^ "Sumerians had connections with the Caucasus". scientificrussia. Archived from the original on 2021-04-15.

- ^ Kassian, A. (2014). "Lexical Matches between Sumerian and Hurro-Urartian: Possible Historical Scenarios". Cuneiform Digital Library Journal. 2014 (4).

- ^ The Diversity of the Chechen culture: from historical roots to the present. UNESCO. 2009. p. 14. ISBN 978-5-904549-01-5.

- ^ أ ب "Sumer (ancient region, Iraq)". Britannica Online Encyclopedia. Britannica.com. Retrieved 2012-03-29.

- ^ Kleniewski, Nancy; Thomas, Alexander R (2010). Cities, Change, and Conflict: A Political Economy of Urban Life. Cengage Learning. ISBN 978-0-495-81222-7.

- ^ Maisels, Charles Keith (1993). The Near East: Archaeology in the "Cradle of Civilization". Psychology Press. ISBN 978-0-415-04742-5.

- ^ Maisels, Charles Keith (2001). Early Civilizations of the Old World: The Formative Histories of Egypt, the Levant, Mesopotamia, India and China. Routledge. ISBN 978-0-415-10976-5.

- ^ Shaw, Ian; Jameson, Robert (2002). A dictionary of archaeology. John Wiley & Sons. ISBN 978-0-631-23583-5.

- ^ Margarethe Uepermann (2007), "Structuring the Late Stone Age of Southeastern Arabia" (Arabian Archaeology and Epigraphy Arabian Archaeology and Epigraphy Volume 3, Issue 2, pp. 65–109)

- ^ Hamblin, Dora Jane (May 1987). "Has the Garden of Eden been located at last?" (PDF). Smithsonian Magazine. 18 (2). Archived from the original (PDF) on 9 January 2014. Retrieved 8 January 2014.

- ^ أ ب Leick, Gwendolyn (2003), "Mesopotamia, the Invention of the City" (Penguin)

- ^ أ ب Sayce, Rev. A. H. (1908). The Archaeology of the Cuneiform Inscriptions (2nd revised ed.). London, Brighton, New York: Society for Promoting Christian Knowledge. pp. 98–100.

- ^ Duncan J. Melville (2003). Third Millennium Chronology Archived 2018-07-07 at the Wayback Machine, Third Millennium Mathematics. St. Lawrence University.

- ^ Ifrah 2001:11

- ^ Anderson, Marlow; Wilson, Robin J. (2004). Sherlock Holmes in Babylon: and other tales of mathematical history. ISBN 978-0-88385-546-1. Retrieved 2012-03-29.

- ^ Marian H. Feldman, Diplomacy by design: Luxury arts and an "international style" in the ancient Near East, 1400–1200 BC, (Chicago: University Press, 2006), pp. 120–121

- ^ أ ب British Museum notice: "Gold and carnelians beads. The two beads etched with patterns in white were probably imported from the Indus Valley. They were made by a technique developed by the Harappan civilization" Photograph of the necklace in question

- ^ Reade, Julian E. (2008). The Indus-Mesopotamia relationship reconsidered (Gs Elisabeth During Caspers). Archaeopress. pp. 12–14. ISBN 978-1-4073-0312-3.

- ^ Reade, Julian E. (2008). The Indus-Mesopotamia relationship reconsidered (Gs Elisabeth During Caspers). Archaeopress. pp. 14–17. ISBN 978-1-4073-0312-3.

- ^ Gensheimer, T. R. (1984). "The Role of shell in Mesopotamia : evidence for trade exchange with Oman and the Indus Valley". Paléorient. 10: 71–72. doi:10.3406/paleo.1984.4350.

- ^ أ ب ت ث McIntosh, Jane (2008). The Ancient Indus Valley: New Perspectives. ABC-CLIO. pp. 182–190. ISBN 978-1-57607-907-2.