مدونة:تحليل نفسي لفلسطين واسرائيل على خشبة مسرح في برودواي

تحليل نفسي لفلسطين واسرائيل على خشبة مسرح في برودواي

بقلم: ناصر الرباط /استاذ مشارك لتاريخ العمارة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (M.I.T.)

لاأعلم تماماً متى كانت أول مرة رن فيها اسم فلسطين على خشبة مسرح في برودواي في نيويوك، قلب الحياة الثقافية في الولايات المتحدة، ولكني لاأظن أن ذلك حدث منذ زمن طويل.

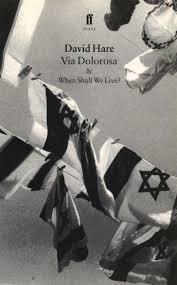

كما أني لاأظنه، إن حدث، قد خلف أي ذكرى قوية أو غير أي انطباع سلبي أو لامبالي عن فلسطين ذاتها والفلسطينيين بين رواد المسرح في نيويورك من سكان المدينة، وغالبيتهم من اليهود الأميريكيين الأثرياء والمثقفين والليبراليين والمؤيدين لإسرائيل بدون كثير تحفظ أوتفكير. ولكن الوضع مختلف اليوم، ففكرة فلسطين كأرض وكوطن وكدولة مبتسرة ومقصوصة الحدود حتى عن حدود ال67 كما يبدو فكرة تطرح وصيرورة تنتظر بين هؤلاء اليهود الأميريكيين الليبراليين أنفسهم على الرغم من أنهم مازالوا في غالبيتهم على ولائهم الأعمى لإسرائيل، ربما بسبب من احساسهم بالذنب لكونهم لم يهاجروا إليها ويساهموا في بنائها كما فعل غيرهم من بني عقيدتهم، وربما لأسباب أعمق وأكثر تعقيداً. ومما يؤيد اختلاف الوضع اليوم هو أن فلسطين، ومجاورتها، وصورتها المعاكسة في المرآة، ومنافستها على التاريخ والأرض والمصير، ومغتصبتها وصليبها، اسرائيل، هما موضوع مسرحية مؤثرة وعميقة المغزى وذكية الحوار عرضت على خشبة مسرح بووث (Booth Theater) في برودواي في نيويورك، درب الآلام (Via Dolorosa)، عبارة عن مونولوج متعدد الأصوات والشخصيات يؤديه ببراعة فائقة لمدة تسعين دقيقة مؤلف المسرحية نفسها السيناريست الانجليزي المشهور دافيد هير (David Hare)، الذي يقول لنا في بداية العرض أنه لم يقف على خشبة مسرح منذ كان في الخامسة عشرة من عمره عندما مثل دور توماس كرومويل في مسرحية "رجل لكل الفصول" في مدرسته ولكن ذلك لايمنعه من أن يكون معبراً مبدعاً فعلاً، إذ أنه يستحضر وحده ومن دون كثير مؤثرات صوتية أو ضوئية أصوات وآراء وإيماءات وتلميحات مجموعة من الإسرائيليين والفلسطينيين شخصية التقاهم خلال زياراته للبلدين، كما يستعمل الكلمة هو نفسه وينسج من خلال هذه اللقاءات ومن خلال انطباعاته عن محاوريه وعمن يتحدثون عنهم من الشخصيات العامة في كل من فلسطين واسرائيل قصة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي اليوم والأراء المتداولة في كل من مجتمعي الطرفين وبينهما ثم يضيف لكل ذلك آراءه الشخصية التي تتميز بالجرأة والواقعية والمباشرة المنطقية من دون أن تسقط في فخ الصراحة الفجة أو التاريخانية الملفقة أوالعاطفية المستسلمة كتب دافيد هير العديد من المسرحيات المشهورة التي لاقت إقبالاً شديداً في لندن ونيويورك وآخرها مسرحية "الغرفة الزرقاء (The Blue Room)" التي تحلل سيكولوجية الجنس والشهوة والحب من خلال لقاءات متعددة بين رجل وامرأة، أدتها الممثلة المشهورة والجميلة نيكول كيدمان، يتقمصان شخصيات مختلفة ومتتالية وهو في عمله الجديد المتميز، (درب الآلام)، يعتمد أيضاً على العبر والتحليل التاريخي والنفسي لشخصياته ولتاريخ فلسطين واليهودية والصهيونية وصراع الأديان في القدس وهو يخرج من كل ذلك عرضاً واعياً وقوياً وباحثاً ومنقباً، وفي نهاية الأمر متشائماً بسخرية. ولكنه أيضاً يطرق طارقاً جديداً لاأظنه سينسى بسهولة، فهو يضع قضية فلسطين في جملة القضايا المعاصرة المهمة مسرحياً في عقر دار المسرح المصهين في الولايات المتحدة كما وضع ادوارد سعيد القضية نفسها في عقر دار الأكاديميا المصهينة في الولايات المتحدة قبل حوالي عشرين سنة من خلال كتابه "الاستشراق" وتاليه "تغطية فلسطين" وأظن أن الأول، أي مسرح هير، ماكان ممكناً لو لم يكن الثاني، أي كتاب سعيد، قد سبقه ومهد له الطريق، ولو أن هناك تقلة نوعية مهمة في إخراج القضية الفلسطينية إلى المسرح الأميريكي نفذها دافيد هير ببراعة فائقة وذكاء فذ، وماأظنه في نهاية الأمر، التزام فني وفكري عميقين ولولاهما لماكان لهذه المسرحية أن تعرض في نيويورك بالذات بالشكل التي تعرض فيه، على الرغم من شهرة مؤلفها وخلفيته وجنسيته وانتمائه الغربي بنهاية الأمر. فالمسرحية، على الرغم من أنها تعرض رأي الطرفين بنفسهما وبتاريخهما وبصراعهما من خلال مقابلات هير مع أشخاص حقيقيين وفاعلين على الساحتين الاسرائيلية والفلسطينية، أهمهم حيدر عبد الشافي وبيني بيغن، ابن مناحيم بيغن الذي يشبه أباه في تعصبه، وشولاميت ألوني الوزيرة السابقة والناقدة الجارحة لنتانياهو، مازالت بنظر بعض المعلقين الأميريكيين، من اليهود وغير اليهود، مقلقة، إن لم يقولوا عنها مباشرة أنها منحازة، فقط لأنها تساوي بين وجهتي النظر المختلفتين وتمنح الطرف الفلسطيني مجالاً مساوياً للطرف الاسرائيلي لمناقشة مواقفه. ولأنها أيضاً، وبكل بساطة ومباشرة، تؤنسن الانسان الفلسطيني وتسيسه وتعرض آلامه، أي تمنحه الصفات الثلاث التي احتكرها الانسان اليهودي في المخيلة الغربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية واجتراح اسرائيل في فلسطين بتأييد من الغرب، ربما كتكفير عن احساسه بالذنب أو كحل لأزمة مزمنة في التاريخ الأوروبي، أزمة التعايش مع الأخر اليهودي في الفراغ المسيحي الغربي، هذا هو على الأقل الانطباع الذي خرجت به إثر قراءتي لمراجعة المعلق المسرحي المعروف جون لار (John Lahr)، في المجلة الثقافية الفاعلة في الولايات المتحدة، ذي نيويوركر (The New Yorker) الذي يرفض فيه أن يرى الأبعاد الانسانية والتاريخية للمسرحية ويركز فقط على أبعادها السياسية المحضة، وينتهي طبعاً برفضها، وهو في تعليقه الذي يقطر غلاً مغلفاً بهراء نقدي يرفض حتى أن يكتب كلمة فلسطين ويكرر أن "هير كتب المسرحية اثر زيارته لاسرائيل" على الرغم من أن هير نفسه يقول في المونولوج أكثر من مرة اسرائيل وفلسطين.

وهذا في الحقيقة جديد على أسماع النيويوركيين اليهود من حضور المسرحية، الذين رام عليهم السكون للحظات عصبية إثر تفوه هير بالكلمة المأزق للمرة الأولى، والذين كانوا خلال العرض يحاولون إخفاء مشاعرهم القلقة بالضحك بعصبية زائدة لأقل نكتة، ومع أن هير يستعمل اسم فلسطين كتأكيد منه على اعترافه بأحقية فلسطين في أن تكون، فهو ليس في الحقيقة مع فلسطين وضد اسرائيل. ربما كان أفضل نعت لموقفه هو أنه مع محاولة تفهم القضية كما تطرح نفسها اليوم ومع الاعتراف بحق الشعبين بالوجود الوطني من دون أي عودة للسؤال الأخلافي الأساسي الذي مازال يشغل بالي كمتفرج، أو بالأحرى كإنسان عربي لم ينس التاريخ القريب بعد، على أي أساس قانوني أو أخلاقي أو تاريخي يمكننا تبرير اغتصاب فلسطين برمتها لخلق اسرائيل؟ ولكن هير، والحق يقال، يقارب في بعض طروحاته البعدين التاريخي والأخلاقي للقضية بكل عقدهما الشائكة التي لابد وأن يواجهها كل انسان حساس ومفكر خارجي عن المأساة نفسها، كأن يسأل واحدة من المستوطنات عن تبريرها لسكناها فيما تعرف أنه كان حتى وقت قريب قرية فلسطينيية، أو كأن يعلق على لامعقولية أن يحتفظ "مستوطن بقلب الخليل تحت حراسة مشددة من عسكري إسرائيلي خوفاً من البحر الفلسطيني الذي يحيط بهم على شكل ألفاً من الخليليين، أو كأن يلاحظ أن المتعصبين اليهود لاينظرون إلى التوراة على أنها كتاب تاريخي بل على أنها تعليمات للاستعمال الآني، أو كأن يؤيد آراء حيدر عبد الشافي من خلال ملاحظاته عن تفشي السرقة والرشوة والمحسوبية والاستهتار بحقوق الانسان في فلسطين أكثر مما كانته الحال تحت الاحتلال الاسرائيلي، وهو يفعل ذلك بحنكة ودراية منقطعتي النظير لأنه مدرك لحساسية طروحاته وقابليتها للالتهاب، وواع لميول وتعصب متفرجيه، المهذبين في نيويورك أكثر مما كان بعضهم في لندن في نهاية الأمر بما أنهم لم يقاطعوه بموجة من السعال العالي والمفتعل كما فعل فوج من اليهود الأرثوذكس في لندن، ولن أحاول حتى تخيل مايمكن أن يواجهه هير فيما لو أمكنه أن يعرض مسرحيته في تل أبيب أو القدس أو غزة أو بيت لحم أو أريحا، ولو أنه من الواضح أنه كتب مسرحيته لجمهور غربي حصراً، ولاأظنه يريد حتى ترجمتها للعربية أو العبرية.

هير، كما بدا لي، يحاول في مسرحيته هذه أن يسبر العمق الذي يمكن له أن يغوص إليه في عرضه للصراع الفلسطيني الاسرائيلي أمام متفرجيه الغربيين المؤيدين لإسزائيل بغالبيتهم العظمى قبل أن يفقد تعاطفهم المبدأي ثم انتباههم أو استعدادهم للتلقي بعد ذلك وهذا على الغالب يحصل مع بعض المتفرجين (بعضهم خرج في منتصف العرض) وقد لاحظت أنه يدفع حافة النقد تصاعدياً خلال المسرحية من دون أن ينسى أن يكيل صفعات نقدية معنوية متوازية للطرفين، ولكنه بدا لي متحفظاً بعض الشيء في بعض اللحظات كما فعل حينما وضع الكلام عن سوء حالة سكان غزة وعن حتمية انفجارهم بسبب من الضغط العنصري الاسرائيلي والتعسفي السلطوي الفلسطيني على لسان المتطوعة الانجليزية نيكول بدلاً من أن ينسبه لفلسطيني أو فلسطينية ممن التقاهم وممن لابد عبر عن هذا الوضع المتأزم أمامه كما لابد يفعلون كل يوم في غزة وحتى هنا في كامبريدج، ولاينسى هير أن يضع نفسه في قلب مسرحيته كواحد من شخصياتها بالإضافة لكونه المتقمص الوحيد لكل الشخصيات الأخرى والناطق المطلق باسمها جميعاً. وهو يدخل نفسه في المسرحية كانجليزي مازال يحمل بعضاً من ذكريات ومن أوزار الانتداب وكمسيحي مازالت القدس بالنسبة له محجاً وموئلاً وذكرى مقدسة للسيد المسيح الذي بشر في دروبها وقضى على صليبه خارج أسوارها ودفن فيها، وهو لايملك إلا أن يعلق على سخرية المشهد في كنيسة القيامة حيث تتنازع الطوائف المسيحية الشرقية الحصص في الكنيسة، لليونان والباقي موزع بين السريان والأقباط والأرمن واللاتين والأثيوبيين.

ولكنه كذلك يصبح غامضاً عندما يخبرنا عن سبب اختياره اسم درب الآلام لمسرحيته، وهو الاسم الذي يحتمل أكثر من قراءة وقراءة، فهو يعتبر نفسه خارجاً عن الصراع كونه يتبع التقليد المسيحي، ولكن درب الآلام محفور في القدس نفسها، والتقليد المسيحي يستقي جذوره والكثير من رموزه من الأرض المقدسة ذاتها، وحتى هير نفسه لايملك إلا أن يركع على أرض درب الآلام ويقبلها بشغف مؤمن عندما تحين اللحظة في المسرحية التي يزور فيها القدس، وهذه برأيي لحظة مفعمة بالمعنى ولو أن المعلقين الاميريكيين فضلوا المرور عليها من دون تعليق.

كيف يمكن لهير، كمسيحي، أن يعتبر نفسه خارجياً في القدس؟ وإن افترضنا جدلاً أنه لايرى في القدس أكثر من ذكرى بداية المسيحية ولايريد لنفسه أو لقومه فيها أي وجود، فهو من دون شك يدرك أن بين الفلسطينيين مسيحيين، ولكن الاسرائيليين، ماعدا القلة المتفتحة منهم، يريدون لدولتهم أن تكون حصراً يهودية بغض النظر عن الحركات التجميلية السطحية من نوع انتخاب الآنسة رنا رسلان ملكة جمال اسرائيل هذا العام. وتبلغ المسرحية لحظة الذروة، وربما كذلك لحظة الميلودرامية البصرية المفتعلة، خلال وصف هير لزيارته للقدس بمحجاتها وبقعها المقدسة، وهي لحظة مفعمة بالمعنى بالنسبة لي شخصياً بما أني مهتم بدلالات المباني وتأثيرها، فهو يبدأ بوصف محطات درب الآلام خلال مروره بها ويلاحظ أنها وإن كانت جميلة ومرهفة إلا أن الكثير منها يحمل في أعطافه آثار التأثيرات الخارحية على تشكله، فكنيسة روسية وأخرى غوطية وثالثة أنجليكانية، وعندما يصل في وصفه إلى حائط المبكى يلاحظ قدمه ومهابته وآثار الخشوع حوله، ولكنه يلتفت بعد ذلك إلى الأعلى وينبهر بقبة الصخرة المسيطرة على القدس كلها بقبتها الذهبية السامقة وتموضعها على قمة الحرم الشريف، وفي هذه اللحظة تفتح الخلفية خلف هير عن مجسم مصغر للقدس مع قبتها المتلاءلئة وأسقفها القرميدية للحظات قبل أن تغلق ثانية، ومع أن في هذه الحركة الفريدة في المسرحية الكثير من الافتعالية ولكنها لاتخفق أبداً في التركيز على سمو القبة فوق القدس كلها واحتكارها لقوة الترميز فيها بما يلغي أي دور لغيرها من المباني القائمة في القدس في إضفاء أي معنى آخر على المدينة، فعلاً مازالت قبة الصخرة في القدس الوعاء الأهم والأقوى لمعاني القدسية والرهبة والخشوع في هذه المدينة المقدسة للديانات الكتابية الثلاث، ومازالت قائمة هناك تتحدى محاولات الاسرائيليين تهويد القدس بجمالها وكمالها المعماري وتلاءلؤها الزخرفي وموقعها المجبول بالتاريخ، وماأظن الأمر بغافل عن دافيد هير الذي وضعها في اللحظة القمة في مسرحيته، وأنا كذلك مدرك لقوة قبة الصخرة المعمارية والمعنوية التي لاتجارى والتي تجعل المتعصبين من اليهود يحلمون باليوم الذي سيزيلونها فيه، ليس فقط لبناء معبدهم الذي لانعرف عنه أي حقيقة تاريخية، بل لأنهم أيضاً واعون تماماً أن المدينة لن تصبح يهودية حقاً مادامت قبة الصخرة قائمة فيها.