العقد الاجتماعي (روسو)

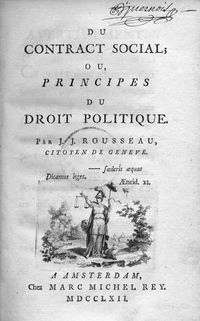

صفحة العنوان لأول نسخة من اوكتاڤو | |

| المؤلف | جان-جاك روسو |

|---|---|

| العنوان الأصلي | Du contrat social ou Principes du droit politique |

| البلد | مملكة فرنسا |

| اللغة | الفرنسية |

تاريخ النشر | 1762 |

عن العقد الاجتماعي، أو مبادئ الحق السياسي (Du contrat social ou Principes du droit politique) (1762) بقلم جان-جاك روسو، هو الكتاب الذي يضع فيه روسو نظرية أن أفضل طريق لاقامة مجتمع سياسي في مواجهة مشاكل المجتمع التجاري التي كان قد ذكرها من قبل في كتابه حديث في التفاوت (1754).

يولد الإنسان حراً، إلا أنه حيثما حل فإنه يرسف في القيود.[1]

الحاكم السيد، إذا لم يكن لديه من القوة سوى سلطة التشريع، فسيعمل فقط من خلال القوانين؛ ولما كانت القوانين هي وحدها التعبير الحق عن ارادة العامة، فإن الحاكم السيد لا يمكنه مزاولة عمله إلا حين يكون الشعب منعقداً.[2]

كل قانون لم يقره الشعب بنفسه هو باطل ولاغي — وهو، في الواقع، ليس بقانون.[3]

السلطة التشريعية هي من حق الشعب، ولا يحق أن يملكها غير الشعب.[4]

كان العقد الاجتماعي كتاباً تقدمياً ساعد على إلهام الإصلاحات السياسية والثورات في اوروبا، وخصوصاً في فرنسا. جادل العقد الاجتماعي ضد فكرة أن الملوك لهم سلطة مقدسة في التشريع؛ كما أكد روسو أن الشعب فقط، في صيغة حاكم سيد، له كل الحق والسلطة.

- لب فكرة العقد الاجتماعي يمكن وصفها ببساطة كالتالي: كل منا يضع شخصه وسلطته تحت التوجه الأعلى لإرادة العامة، وتنظر الجماعة لكل فرد على أنه جزء لا يتجزأ منها...

ذات عام، أيام الحرب الباردة، أصدرت «مؤسسة فرانكلن» الأميركية التي عرفت بارتباطها بمراكز اتخاذ القرار في واشنطن، وربما بتنسيقها مع الأجهزة الايديولوجية في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أصدرت كتاباً حمل عنواناً اقتبست صياغته من مسرحية إغريقية مشهورة: «سبعة ضد البشرية». وكان السبعة الذين يشملهم هذا العنوان الاستفزازي والموحي، كبار المفكرين العقلانيين الذين عرفهم التاريخ المعاصر خلال القرون الأخيرة، من نيوتن الى كارل ماركس، ومن داروين الى فرويد. أما المركز الأساس بين هؤلاء فحفظ لجان - جاك روسو. وفحوى ما جاء في الكتاب ان هؤلاء، في اخضاعهم تاريخ البشرية وآمالها وصورتها عن نفسها لمبادئ العقل، انما نسفوا كل الأساطير التي كانت البشرية صاغتها عن نفسها ووجودها: أصلها الإلهي، مركزية الأرض في الكون، التربية، العلاقات الاجتماعية، الى آخر ما هنالك. وكان نصيب روسو في الهجوم، يتعلّق بأنه بعدما كان الانسان يتصور ان العلاقات العريقة العتيقة بين البشر، كانت سماوية الطابع مجردة، جاء صاحب «العقد الاجتماعي» يقول ان بداية العلاقات مادية بحت، وأن التجمّع البشري لم يقم إلا بفعل ومن جراء تنازع البشر على ملكية الأرض وملكية كل شيء بعد ذلك. [5]

نبذة

غير أن ذلك الكتاب، الذي كان - كما هو واضح - يرجّح مبدأ كذب الإنسان على نفسه وأسطرته لوجوده، على مبدأ تفحص الأمور في شكل عقلاني، ونعني هنا كتاب «سبعة ضد البشرية» لا كتاب «العقد الاجتماعي» بالطبع، لم يكن أول من هاجم روسو في عقر دار أفكاره. بل ان هذا المفكر الفرنسي - الذي قد يكون من الصعب الموافقة على انه فيلسوف - كان عرضة للهجوم منذ وقت مبكر، كما كان موضع دفاع حار عنه. ولنتذكر ها هنا كيف ان «زميليه» في حركة التنوير الفرنسية ديدرو وڤولتير، كانا الأقسى في الهجوم عليه. إذ وصفه ديدرو بأنه «مسعور»، بينما قال فولتير عنه «ان هذا الرجل ممسوس كئيب... إنه عدو للطبيعة البشرية». وفي المقابل، اعتبر روسو «فيلسوف التعساء»، في مقابل اعتبار فولتير صاحب «فلسفة الناس السعداء» (وفق الكاتب الفرنسي برناردان دي سان - بيار). غير ان هذا كله لا يقلل من أهمية روسو في تاريخ الفكر وتاريخ التنوير. تلك الأهمية التي يقر له بها، بين آخرين، برتراند رسل الذي يفرد له مكانة كبيرة وأساسية في كتابه «تاريخ الفلسفة الغربية» ناسجاً على منوال ماركس وهيگل وآخرين كانوا يرون في روسو اول مفكر وضع قواعد اساسية وصائبة لدراسة العلاقات - الاجتماعية - بين البشر.

طبعاً لم يكن «العقد الاجماعي» كتاب روسو الوحيد، ولا يمكن اعتباره الأكثر شهرة بين مؤلفات تحفل بأعمال لا تزال حتى اليوم تُقرأ على نطاق واسع مثل «إميل أو التربية» و «إلواز الجديدة» و «الاعترافات». لكن «العقد الاجتماعي» يتخذ مكانته من كونه الكتاب الوحيد الذي يجعل لروسو مكانة في الفكر الفلسفي والفكر الاجتماعي سواء بسواء، بينما نجد ان كتبه الأخرى والأكثر ذاتية تعطيه مكانة متميزة في عالم الأدب والتأمل.

العقد

قبل نشر "إلواز الجديدة" بشهرين كتب روسو إلى مسيو لينبس (11 ديسمبر 1760) يقول:

"لقد طلقت حرفة الكاتب إلى الأبد. وبقيت خطيئة قديمة يجب التكفير عنها في كتاب مطبوع، وبعدها لن يسمع الجمهور مني أبداً. ولست أعرف حظاً أسعد من أن يكون الإنسان مجهولاً إلا من أصدقائه....ومنذ الآن سيكون نسخ الموسيقى شاغلي الوحيد(1)". ثم كتب ثانية في 25 يوليو 1761:

"ظللت عاقلاً إلى الأربعين. ثم تناولت القلم، وهاأنذا أضعه قبل أن أبلغ الخمسين، وأنا ألعن في كل يوم من أيام حياتي ذلك اليوم الذي دفعني فيه غروري الأحمق إلى تناوله، والذي رأيت فيه سعادتي، وراحتي، وصحتي، كلها تتطاير هباء دون أمل في استعادتها ثانية(2)".

أكان هذا منه تظاهراً؟ ليس بالضبط. صحيح إنه في 1762 نشر كتابيه "في العقد الاجتماعي" و"إميل"، ولكنهما كانا قد اكتملا قبيل 1761، وكانا "الخطيئة القديمة التي يجب التكفير عنها في كتاب مطبوع"، وصحيح إنه بعد ذلك كتب ردوداً على رئيس أساقفة باريس، وعلى مجمع الكنائس الجنيفي، وعلى طلبات من كورسيكا وبولندا بأن يقترح عليهما دستورين، ولكن هذه المؤلفات كانت مؤلفات مناسبات، دعت إليها أحداث غير متوقعة. وقد نشرت "الاعترافات" و "الحوارات" و "أحلام جوال منفرد" بعد موته. وهكذا التزم أساساً يتعهد الجديد. ولا عجب أن يشعر في 1761 أنه قد أرهق ونضب، لأنه كان قد ألف في خمس سنوات ثلاثة أعمال كبرى، كان كل منها حدثاً في تاريخ الأفكار.

ومنذ عام 1743 يوم كان سكرتيراً للسفير الفرنسي في البندقية، هدته ملاحظته لحكومة البندقية بالقياس إلى الحكومتين الجنيفية والفرنسية إلى تخطيط رسالة هامة في المؤسسات السياسية. وكان "المقالان" شرارتين بعثتهما تلك النار، ولكنهما كانا محاولتين متعجلتين لإثارة الانتباه بالمبالغة، ولم تنصف واحدة منهما فكره المتطور. وراح خلال ذلك يدرس أفلاطون، وجروتيوس، ولوك، وبوفندورف. ولم تكتمل قط الرائعة الأدبية التي حلم بها. فروسو لم يوهب الذهن المنظم، الإرادة الصابرة، والطبع الهادئ الذي يتطلبه مشروع كهذا يقتضيه الاستدلال العقلي لا الوجدان فقط، وإخفاء العاطفة لا إعلانها، وكان مثل هذا الإنكار للنفس فوق طاقته. لقد كان هجرانه للتأليف اعترافاً منه بالهزيمة. ولكنه أعطى العالم عام 1762 قطعة رائعة من مخططه في 125 صفحة نشرت بأمستردام تحت عنوان "في العقد الاجتماعي، أو مبادئ القانون السياسي".

وكلنا يعرف الصيحة الجريئة التي استهل بها الفصل الأول "ولد الإنسان حراً وهو في كل مكان مكبل بالأغلال" وقد افتتح روسو كتابه بمبالغة مقصودة، لأنه عليم بأن للمنطق سلطاناً منوماً قوياً، وقد أصاب في ضربه على هذه النغمة العالية، لأن هذه العبارة أصبحت شعار قرن بأكمله. وافترض روسو هنا-شأنه في "المقالين"-وجود "حالة طبيعية" بدائية لم تكن فيها قوانين، واتهم الدولة القائمة بتدمير تلك الحرية، واقترح بديلاً عنها "إيجاد شكل من المجتمع يدافع عن شخص كل عضو فيه وعن متاعه ويحميهما بكل ما أوتي من قوة مجموعة، مجتمع يظل الإنسان فيه رغم اتحاده مع الجميع يطيع نفسه فقط، ويبقى حراً كما كان من قبل...تلك هي المعضلة الأساسية التي يقدم لها العقد الاجتماعي الحل(3).

يقول روسو أن هناك عقداً اجتماعياً، لا كتعهد من المحكومين بإطاعة الحاكم، كما جاء في كتاب هويز (اللوياثان) "الوحش"، بل كاتفاق الأفراد على أن يخضعوا رأيهم؛ وحقوقهم، وسلطاتهم لحاجات ورأي مجتمعهم ككل. وكل شخص يدخل ضمناً في مثل هذا العقد بقبوله حماية القوانين العامة. والسلطة العليا في أي دولة لا تستقر في أي حاكم-فرداً كان أو جماعة-بل في "الإرادة العامة" للمجتمع، وتلك السيادة لا يمكن التخلي عنها أبداً وإن جاز تفويضها جزئياً إلى حين.

ولكن ما هذه "الإرادة العامة"؟ أهي إرادة جميع المواطنين؛ أم إرادة الأغلبية فقط؟ ومن الذين يعتبرون مواطنين؟ إنها ليست إرادة الجميع، لأنها قد تناقض كثيراً من الإرادات الفردية. ولا هي دائماً إرادة الأغلبية الذين يعيشون (أو يصوتون) في لحظة بعينها، بل عي إرادة المجتمع باعتباره صاحب حياة وواقع مضافين إلى حيوات وإرادات الأعضاء الأفراد. (وروسو، كمفكر واقعي من العصر الوسيط، ينسب للجماعة مجتمعة، أو للفكرة العامة، واقعاً بالإضافة إلى واقع أعضائها الأفراد. فالإرادة العامة أو "روح الجماعة" يجب أن تكون الصوت المعبر لا عن المواطنين الأحياء فحسب، بل الأموات أو الذين لم يولدوا بعد، ومن ثم فالذي يعطيها طابعها ليس هو الإرادات الراهنة فحسب، بل تاريخ الجماعة الماضي وأهدافها المستقبلة. وما أشبهها بأسرة عريقة تفكر في نفسها على أنها واحدة على مر الأجيال، وتكرم أسلافها، وتحمي أخلاقها-(بمعنى أن أباً من الآباء قد يدفعه التزامه قبل حفدته الذين لم يولدوا بعد إلى مناقضة رغبات أبنائه الأحياء، وأن سياسياً ما قد يشعر بأنه ملتزم بالتفكير لا بلغة انتخاب واحد بل أجيال كثيرة). ومع ذلك فإن (صوت الأغلبية ملزم دائماً للباقين جميعاً(4)). ومن له حق التصويت؟ كل مواطن(5). ومن المواطن؟ واضح أنه ليس كل بالغ ذكر. وروسو غامض جداً في هذه النقطة، ولكنه يمتدح دالامبير لتفريقه بين "طبقات الناس الأربعة...الذين يسكنون مدينتنا (جنيف)، وطبقتان من هؤلاء فقط تؤلفان الشعب. ولم يفهم كاتب فرنسي آخر...المعنى الحقيقي لكلمة المواطن(6).

يقول روسو أن القانون، في الحالة المثالية، ينبغي أن يكون التعبير عن الإرادة العامة. فالإنسان بفطرته يغلب عليه الخير، ولكن له غرائز يجب التحكم فيها ليصبح المجتمع أمراً ممكناً. وليس العقد الاجتماعي تمجيد "حالة الطبيعة" فروسو يتكلم لحظة كما يتكلم لوك أو مونتسيكو لا بل فولتير:

"إن الانتقال من حالة الطبيعة إلى الحالة المدنية يتمخض عن تغير ملحوظ جداً في الإنسان، لأنه يحل القانون محل الغريزة في سلوكه، ويضفي على أفعاله، الفضيلة التي كانت تعوزها من قبل. ومع أنه في هذه الحالة (المدنية) يحرم نفسه من بعض المنافع التي تلقاها من الطبيعة. إلا أنه يكسب نظير ذلك منافع أخرى عظيمة جداً؛ فقدراته تحفر حفراً شديداً وتطور تطويراً كبيراً، وأفكاره توسع كثيراً وروحه كلها تسمو سمواً عظيماً. ولولا أن مساوئ حالته الجديدة كثيراً ما تهبط به إلى مستوى أدنى من ذلك الذي تركه، لكان عليه أن يبارك على الدوام تلك اللحظة السعيدة التي نقلته من حالته الأولى إلى غير رجعة، والتي جعلته كائناً-ذكياً وإنساناً بدلاً من أن يظل حيواناً غبياً عديم الخيال(7).

وهكذا نجد روسو (الذي تكلم يوماً ما كما يتكلم فوضوي لا يفلسف كلامه تماماً) يناصر بكليته قداسة القانون عن الإرادة العامة. فإذا لم يتفق فرد ما كما يحدث في حالات كثيرة-مع تلك الإرادة كما يعبر عنها في القانون، حق للدولة إكراهه على الخضوع(8). وليس هذا انتهاكاً للحرية لا صيانة لها، حنى للفرد المقاوم، لأنه بفضل القانون وحده يستطيع الفرد في الدولة المدنية أن يتمتع بتحرره من العدوان، والسرقة، والاضطهاد، وتشويه السمعة، وعشرات الشرور الأخرى. ومن ثم فإن المجتمع بإكراهه الفرد على إطاعة القانون إنما "يكرهه على أن يكون حراً" في الواقع(9). وهذه هي الحالة على الأخص في الجمهوريات، لأن "طاعة القانون الذي نضعه لأنفسنا هي الحرية"(10).

الحكومة جهاز تنفيذي تفوض فيه الإرادة العامة مؤقتاً بعض سلطاتها. وينبغي أن تكون فكرتنا عن الدولة لا على أنها الحكومة فقط، بل الحكومة، والمواطنين، والإرادة العامة أو روح الجماعة. والدولة تكون جمهورية إذا حكمتها القوانين لا المراسيم الأوتقراطية، وبهذا المعنى يمكن حتى اعتبار الملكية جمهورية إذا حكمتها القوانين لا المراسيم الأوتقراطية، وبهذا المعنى يمكن حتى اعتبار الملكية جمهورية. أما إذا كانت الملكية مستبدة-أي إذا كان الملك يضع القوانين وينفذها-فليست هناك جمهورية أو دولة، بل طاغية يحكم عبيداً. ومن ثم رفض روسو الانضمام إلى أولئك الفلاسفة الذين امتدحوا "الاستبداد المستنير"-استبداد فردريك الثاني أو كاترين الثانية سبيلاً لدفع الحضارة والإصلاح قدماً. وكان رأيه إن الشعوب التي تعيش في أجواء قطبية أو مدارية قد تحتاج إلى الحكم المطلق حفاظاً على الحياة والنظام(11)، أما في المناطق المعتدلة فيحسن المزج بين الأرستقراطية والديمقراطية. والأرستقراطية الوراثية "أسوأ الحكومات قاطبة"، والأرستقراطية الانتخابية أفضلها(12)، أي أن أفضل حكومة هي تلك التي تضع القوانين وتنفذها فيها أقلية من الرجال ينتخبون دورياً لتفوقهم الفكري والخلقي. أما الديمقراطية بوصفها حكماً مباشراً بواسطة الشعب كله فقد بدت لروسو مستحيلة.

"لو أخذنا هذا اللفظ بمعناه الدقيق لم نجد قط ديمقراطية حقيقية، ولن توجد أبداً هذه الديمقراطية. فما يناقض النظام الطبيعي أن تكون الكثرة حاكمة والقلة محكومة. ومما لا يمكن تصوره أن يظل الناس مجتمعين بصفة مستمرة ليتفرغوا للشؤون العامة، وواضح أنهم لا يستطيعون إنشاء لجان لهذا الغرض دون تغيير في شكل الحكومة".

ثم كم من الظروف التي يصعب الجمع بينها تفترض لهذه الحكومة؟

أولاً دولة صغيرة جداً يمكن جمع الشعب فيها عاجلاً، ويمكن لكل مواطن فيها أن يعرف سائر المواطنين بسهولة؛ ثانياً، الباسطة التامة في العادات، منعاً لتكاثر الأعمال وإثارة المشاكل الشائكة، ثم قدر كبير من المساواة في الرتب والثروات بدونه لا تستطيع المساواة في الحقوق والسلطة البقاء طويلاً، وأخيراً قلة الترف أو انعدامه، لأن الترف مفسدة للأغنياء والفقراء جميعاً-للأغنياء بالاقتناء، وللفقراء بالاشتهاء..وهذا هو ما حدا كاتباً شهيراً (مونتسكيو) إلى اعتبار الفضيلة المبدأ الأساسي للجمهوريات، لأن هذه الظروف كلها لا يمكن توافرها بغير الفضيلة..ولو كان هناك شعب من الآلهة لكانت حكومة ديمقراطية أما البشر فليست هذه الحكومة البالغة الكمال مما يناسبهم(13).

وقد تغري هذه الفقراء بسوء التفسير. فروسو يستخدم لفظ "الديمقراطية" بمعنى ندر أن ينسب له في السياسة أو التاريخ، وهو أنها حكومة تشرع فيها كل القوانين بواسطة الشعب كله المجتمع في مجالس قومية. والواقع أن "الأرستقراطية الانتخابية" التي فضلها هي ما يجب أن نسميه الديمقراطية النيابية-أي الحكومة التي يتولاها موظفون يختارهم الشعب لما يفترض فيهم من صلاحية عليا. على أن روسو يرفض الديمقراطية النيابية على أساس أن الممثلين أو النواب سرعان ما يشرعون لمصلحتهم لا للخير العام. "أن الشعب الإنجليزي يعتبر نفسه حراً ولكنه يخطئ بذلك خطأ فاحشاً؛ فهو حر فقط خلال انتخاب أعضاء البرلمان؛ وما إن يتم انتخابهم حتى تسيطر العبودية على الشعب فلا يعود له وزن"(14). فالممثلون يجب أن ينتخبوا ليشغلوا المناصب الإدارية والقضائية لا ليشرعوا، ويجب أن تشرع جميع القوانين بواسطة الشعب في جمعية عامة، وأن يكون لتلك الجمعية سلطة إقالة الموظفين المنتخبين(15). ومن ثم وجب أن تكون الدولة المثالية من الصغر بحيث تسمح لجميع المواطنين بالاجتماع مراراً كثيرة. "وكلما اتسعت الدولة تقلصت الحرية"(16).

أكان روسو اشتراكياً؟ إن "المقال" الثاني نسب جميع رذائل الحضارة إلى إقرار الملكية الخاصة، ولكن حتى ذلك المقال رأى أن هذا النظام أعمق جذوراً من البنيان الاجتماعي من أن يتيح للقضاء عليه دون ثورة فوضوية مدمرة. "والعقد الاجتماعي" يسمح بالملكية الخاصة بشرط رقابة الجماعة، فيجب أن تحتفظ الجماعة بكل الحقوق الأساسية، ولها أن تستولي على الأملاك الخاصة لخير المجتمع، ويجب أن تحدد أقصى ما يسمح للأسرة الواحدة بتملكه(17). ولها أن تؤمن على توريث الملكية، ولكن إذا رأت الثورة تنحو إلى تركز ممزق فلها أن تستخدم ضرائب التركات لإعادة توزيع الثروة والتخفيف من عدم المساواة الاجتماعي والاقتصادي. "يجب أن يتجه التشريع دائماً إلى الحفاظ على المساواة بالضبط لأن قوة الأشياء تتجه دائماً إلى القضاء عليها(18). ومن أهداف "العقد الاجتماعي" أن يصبح الأفراد الذين قد يكونون مختلفين قوة أو ذكاء متساوين في الحقوق الاجتماعية والقانونية(19). ويجب أن تفرض الضرائب العالية على الكماليات. "إن الحالة الاجتماعية لا تقيد الناس إلا إذا ملك كل فرد شيئاً ولم يملك أحد فوق ما ينبغي(20)". ولم يورط روسو نفسه في القول بالجماعية، ولا خطرت بباله قط (دكتاتورية البرولتاريا)، وكان يحتقر البرولتاريا الوليدة في المدن، واتفق مع فولتير على تسميتها (الرعاع أو حثالة المجتمع)(21). وكان مثله الأعلى طبقة فلاحين تعيش مستقلة رخية الحال، وطبقة وسطى فاضلة تتألف من أسر كأسر فولمار في "هلويز الجديدة" وسيتهمه بيير-جوزف برودون بتمجيد "لبرجوازية"(22).

ترى أي مكان للدين في الدولة؟ لقد شعر روسو أن ديناً ما لا عنى عنه للفضيلة، "ما قامت دولة قط دون أساس ديني"(23). "إن الحكماء أن حاولوا الكلام بلغتهم إلى القطيع العام بدلاً من لغته لن يستطيعوا إيصال ما يريدون إلى إفهامهم...ولكي يمكن شعب ناشئ من إيثار الأصول السليمة للنظرية السياسية...يجب أن تصبح النتيجة سبباً: فالروح الاجتماعية التي ينبغي أن تخلقها هذه المؤسسات يجب أن تسود أساسها نفسه، ويجب أن يكون الناس أمام القانون ما يجب أن يصبحوه بالقانون. إذن فالمشرع لعجزه عن الالتجاء إلى القوة أو للعقل يجب أن يلجأ إلى سلطة من نوع مختلف، قادراً على الكبح دون عنف..هذا ما دعا آباء الأمم في جميع العصور إلى الالتجاء للتدخل الإلهي، ونسبة حكمتهم هم لآلهتهم، حتى، تطيع الشعوب بخضوعها لقوانين الدولة كما تخضع لقوانين الطبيعة... دون عائق، وتحتمل نير الخير العام عن طيب خاطر"(24).

ولن يتشبث روسو دائماً بهذا الرأي السياسي القديم في الدين، ولكنه في "العقد الاجتماعي" جعل من الإيمان فوق الطبيعي أداة للدولة، واعتبر القساوسة على أفضل تقدير ضرباً من الشرطة السماوية. على أنه رفض اعتبار الكهنة الكاثوليك الرومان كذلك، لأن الكنيسة زعمت أنها فوق الدولة، فهي إذن قوة مفسحة، تقسم ولاء المواطن(25). وفضلاً عن ذلك فإن المسيحي-كما زعم-إذا أخذ لاهوته مأخذ الجد؛ يركز اهتمامه على الحياة الآخرة، ولا يقيم وزناً يذكر لهذه الحياة الدنيا، فهو إلى هذا الحد مواطن ضعيف. ومثل هذا المسيحي يكون جندياً وسطاً؛ قد يقاتل دفاعاً عن وطنه، ولكنه لا يفعل إلا تحت إكراه وإشراف مستمرين، وهو لا يؤمن بشن الحرب دفاعاً عن الدولة؛ لأن له وطناً واحداً فقط-هو الكنيسة. والمسيحية تبشر بالعبودية والتبعية الطيعة؛ ومن ثم كانت روحها مواتية جداً للاستبداد بحيث أن الطغاة يرحبون بتعاونها. "إن المسيحيين الحقيقيين خلقوا ليكونوا عبيداً(26)". وهكذا اتفق روسو مع ديدرو، واستبق جيون، وكان في تلك الفترة أشد عنفاً في عدائه للكاثوليكية من فولتير؛ ومع ذلك شعر بأن ديناً ما لا غنى عنه؛ "ديناً مدنياً" تصيغه الدولة وتفرضه فرضاً على جميع سكانها. أما عن العقيدة:

"فأن عقائد الدين المدني يجب أن تكون قليلة؛ بسيطة؛ دقيقة العبارة؛ دون شروح أو تعليقات. فوجود إله قادر؛ ذكي؛ خير؛ ذي بصيرة وتدبر؛ ثم حياة أخرى؛ وسعادة الأبرار؛ وعقاب الأشرار؛ وقداسة العقد الاجتماعي والقوانين؛ تلك عي عقائد الدين الإيجابية(27)".

وهكذا اعترف روسو بعقائد المسيحية الأساسية؛ على الأقل لأغراض سياسية؛ على حين رفض أخلاقياتها لغلوها في المسالمة والدولية-على العكس تماماً ومما درج عليه الفلاسفة من الاحتفاظ بأخلاقيات المسيحية مع رفض لاهوتها. وقد سمح بأديان أخرى في دولته الوهمية؛ بشرط عدم تعارضها مع العقيدة الرسمية. وهو يتسامح مع الأديان "التي تتسامح مع غيرها"؛ أما من يجسر على القول "بأنه لا خلاص خارج الكنيسة" فيجب طرده من الدولة، إلا أن تكون الدولة هي الكنيسة، والملك هو حبرها الأعظم(28)". ولا يسمح بإنكار البنود الواردة في ديانة الدولة.

"وإذا كانت الدولة لا تستطيع إكراه أحد على الإيمان بهذه البنود، فإن في استطاعتها أن تنفيه، لا لزندقته، بل بوصفه كائناً أرستقراطياً، عاجزاً عن محبة القوانين والعدالة محبة صادقة، وعن بذل حياته عند الحاجة في سبيل الواجب. وإذا سلك إنسان-بعد إقراره بهذه العقائد علانية-مسلك من لا يؤمن بها، كان عقابه الموت(29)".

وهذه الجملة الأخيرة هي أشهر الجمل في "العقد الاجتماعي" بعد "ولد الإنسان حراً وهو في كل مكان مكبل بالأغلال" وإذا أخذت بمنطوقها الحرفي كان معناها إعدام كل مكن يسلك مسلك من لا يؤمن بالله، أو الجنة أو النار، ولو طبقت على باريس ذلك الزمان لأنضبت تلك العاصمة من أهلها. ولعل حب روسو للعبارات المسرفة التي تهز القراء طوح به إلى أن يقول أكثر مما يعني. ولعله تذكر مجمع أوجزنورج (1555) الذي وافق فيه كل الأمراء الموقعين على قراراته على أن يكون لكل منهم الحق في أن ينفي من أملاكه أي شخص لا يقبل مذهب الأمير. وفي قوانين جنيف إذا أخذت حرفياً (كما حدث في حالة سرفيتوس) سابقة لوحشية روسو المفاجئة. وقد اعتبرت أثينا القديمة "رفض الاعتراف بالآلهة الرسميين" جريمة كبرى، كما حدث في نفي أناكساجوراس وقتل سقراط بالسم، وكان هذا بالمثل القذر الذي بررت به روما الإمبراطورية اضطهادها للمسيحيين، وأخذ برأي روسو هذا في معاملة المجرمين يمكن أن يوصف الأمر باعتقاله ب،ه من أفعال المحبة المسيحية.

أكان "العقد الاجتماعي" كتاباً ثورياُ؟ لا ونعم. فهناك وهناك، وسط مطالبة روسو بحكومة مسئولة أمام الإرادة العامة، تهدئ ثائرته لحظات من الحذر، كما في قوله: "لا شيء يمكن أن يعدل خطر تغيير النظام العام غير الأخطار الكبرى، ويجب أن تعطل السلطة المقدسة للقوانين إطلاقاً ما لم تكن حياة الوطن في خطر"(30). ومع أنه حمل الملكية الخاصة اللوم على كل الشرور تقريباً، إلا أنه دعا إلى صيانتها لأنها ضرورة يدعو إليها ما آل إليه الإنسان من فساد لا صلاح له. وتساءل ألا تعيد طبيعة الإنسان، بعد أن يقوم بثورة، نظماً وعبوديات قديمة تحت أسماء جديدة؟ "إن قوماً تعودوا الخضوع لسادة لن يدعوا السيادة تتوقف...فهم إذ يحسبون الإباحية حرية، تسلمهم ثوراتهم إلى أيدي مضللين لا يزيدونهم إلا رسوفاً في أغلالهم(31)".

ومع ذلك كان صوت روسو أكثر أصوات العهد ثورية. ففي هذا الكتاب كان خطابه موجهاً لكثرة الشعب، وإن غض من شأن الجماهير ولم يثق بها في غيره من كتبه. لقد كان يعلم إنه لا مناص من عدم المساواة، ولكنه أدانه بقوة وبلاغة. وأعلن في غير لبس أو غموض أن من حق الشعب أن يطيح بحكومة تصر على مخالفة الإرادة العامة. وبينما كان فولتير، وديدرو ودالامبير، ينحنون للملوك أو الإمبراطوريات، أطلق روسو على الحكومات القائمة صرخة احتجاج قدر لها أن تسمع من أقصى أوربا إلى أقصاها. وبينما اقتصر جماعة الفلاسفة، الغارقين في "الحالة الراهنة" على الدعوة لإصلاح تدريجي لشرور معينة، هاجم جان-جاك النظام الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي بحملته، وبشمول بدا معه كل علاج مستحيلاً إلا على الثورة. ثم أعلن أنها آتية: "محال أن تعمر ممالك أوربا الكبرى أكثر مما عمرت. لقد كان لكل منها فترة مجدها، ومآلها بعدها إلى الاضمحلال...إن الأزمة تقترب، ونحن على شفا ثورة(32)". وتنبأ بوقوع تغييرات بعيدة المدى بعد أن تنشب هذه الثورة: "ستتطلع إمبراطورية روسيا إلى غزو أوربا، وستغزي هي نفسها. وسيصبح التتار-رعاياها أو جيرانها-سادتها وسادتنا، بثورة أراها آتية لا ريب فيها(33)".

على أن "العقد الاجتماعي" الذي نرى في نظرة مؤخرة أنه كان أكثر كتب روسو ثورية، أثار ضجة أقل كثيراً مما أثارته "هلويز الجديدة". فلقد كانت فرنسا مهيأة للانفراج العاطفي والحب الرومانسي، ولكنها لم تتهيأ لمناقشة الإطاحة بالملكية. وكان هذا الكتاب أكثر ما أنتج روسو إلى ذلك الحين من حجج مدعمة، ولم يكن تتبعه سهلاً كتتبع دعايات فولتير المتألقة. ونحن الذين راعنا ما لقي من ذيوع متأخر، يدهشنا أن نعلم أن شعبيته وتأثيره بدأ بعد الثورة لا قبلها(34). ومع ذلك نرى دالامبير يكتب لفولتير في 1762 قائلاً: "لا جدوى من مهاجمة جان-جاك أو كتابه بصوتٍ عالٍ جداً، فهو أشبه بملك في السوق" ("ليزال"(35)-أي بين العمال الغلاظ في سوق باريس المركزية، و-بالتضمين-بين جماهير الشعب). ولعل هذا كان غلواً في القول، ولكن لنا أن نعتبر عام 1762 تاريخاً لتحول الفلسفة من مهاجمة المسيحية إلى نقد الدولة.

وقل من الكتب ما أثار مثل هذا النقد الكثير. وقد أشر فولتير على نسخة من "العقد الاجتماعي" بردود على الهامش، فرداً على ما أشار به روسو من إعدام من يذنب بالكفر الإيجابي كتب "كل إكراه في العقيدة مرذول(36)". ويذكرنا العلماء بقدم الدعوى بأن السيادة مستقرة في الشعب، فقد قدم مارسيليوس البادوادي، ووليم أوكيم، وحتى اللاهوتيون الكاثوليك أمثال بيللارمين، وماريانا، وسواريز، هذه الدعوى كأنها الضربة خلف ركب الملوك. وقد ظهرت من قبل في كتابات جورج بوكانان وجروتيوس، وملتن، والجرنون سدني، ولوك، وبوفندورف...إن "العقد الاجتماعي" شأنه شأن فلسفة روسو السياسية والأخلاقية كلها تقريباً، هو صدى وانعكاس لجنيف بقلم مواطن على بعد كافٍ يتيح له تمجيدها دون أ، يحس بمخالبها. لقد كان الكتاب مزيجاً من جنيف وإسبرطة، من "قواعد" كلفن و "قوانين" أفلاطون.

وبين عشرات النقاد ذلك التناقض بين النزعة الفردية في مقالي "روسو" وحرفية القانونية في "العقد الاجتماعي". لقد رفض فيلمر في كتابه Parriarcha (1642) قبل مولد روسو بزمن طويل الفكرة التي تزعم أن الناس ولدوا متساوين، فهم في ميلادهم خاضعون للسلطان الأبوي ولقانون الجماعة وعاداتها. وروسو نفسه، بعد الصرخة الأولى للدفاع عن الحرية، أخذ يبتعد عن الحرية أكثر فأكثر متجهاً إلى النظام-إلى خضوع الفرد للإرادة العامة. والتناقضات التي تلحظها في مؤلفاته هي أساساً بين خلقه وفكره، فلقد كان فردياً متمرداً بحكم مزاجه، وعلته، وافتقاره إلى الانضباط، وكان بيئياً (لا شيوعياً إطلاقاً، ولا حتى جماعياً) بحكم إدراكه المتأخر لاستحالة تكوين المجتمع الفعال من الخوارج. وعلينا أن نحسب حساباً للتطور، فأفكار إنسان ما هي دالة خبرته وعمره، ومن الطبيعي للمفكر أن يكون فردي النزعة في شبابه-فيحب الحرية ويبحث عن المثل العليا-وأن يكون معتدلاً حين ينضج، فيحب النظام ويرتضي الممكن. وقد ظل روسو من الناحية العاطفية طفلاً طوال حياته، ينكر العرف، والمحظورات، والقوانين، ولكنه حين فكر تفكيراً منطقياً أدرك أن في الإمكان بقاء الكثير من الحريات في نطاق القيود الضرورية للنظام الاجتماعي، وانتهى إلى أن يدرك أن الحرية في مجتمع ما ليست ضحية القانون بل ثمرته-وأنها تتسع ولا تضيق بطاعة الجميع لقيود يفرضونها على أنفسهم جماعة. وفي وسع الفوضويين الفلسفيين والشموليين السياسيين جميعاً أن يستشهدوا بروسو تأييداً لدعواهم(37)، وكلا الفريقين لا حق له في الاستشهاد، لأنه اعترف بأن النظام أول قوانين الحرية، والنظام الذي دافع عنه يجب أن يكون التعبير عن الإرادة العامة.

وقد نفى روسو أي تناقضات حقيقية في فلسفته فقال "كل أفكاري متسعة، ولكني لا أستطيع عرضها كلها مرة واحدة(38)". وسلم بأن كتابه "في حاجة إلى أن يكتب من جديد، ولكني لست أملك من العافية ولا الوقت ما يسمح لي بذلك(39)"، فحين كانت العافية متاحة له سلبه الاضطهاد وقته، وحين كف الاضطهاد وأتيح له الفراغ، كانت العافية قد تضاءلت. وفي تلك السنوات الأخيرة بات يتشكك في حججه، "أن الذين يفاخرون بأنهم فهموا "العقد الاجتماعي" فهماً تاماً أذكى مني". وقد أغفل تماماً، من الناحية العملية، المبادئ التي وضعها فيه، ولم يخطر بباله قط أن يطبقها حين طلب إليه وضع دستور لبولندا أو كورسيكا. ولو أنه مضى في خط التغير الذي اتبعه بعد عام 1762 لانتهى به المطاف إلى حضن الأرستقراطية، والكنيسة، وبما تحت سكين الجيلوتين.

تاريخ

نشر روسو كتابه هذا، «العقد الاجتماعي»، العام 1762 في باريس وكان في الخمسين من عمره. ولئن كان راسل يرى ان النظريات التي يبسطها روسو في هذا الكتاب «تخدم الديموقراطية من طرف اللسان، لكنها تميل الى تبرير الدولة المستمدة»، فإن عامة القراء لم يغوصوا، ابداً، في هذا الكتاب الى درجة حذوهم حذو راسل في تفسيره وتأويله. هؤلاء القراء - وهكذا كان الكتاب فاعلاً حقاً بالنسبة اليهم - اعطوا المكانة الأولى لتأكيدات أوردها روسو في كتابه منذ الصفحات الأولى حيث وجدوه يكتب: «لما كنت قد ولدت مواطناً في دولة حرة، وعضواً في دولة ذات سيادة، فإنني أشعر انه مهما يكن من ضعف نفوذ صوتي في الشؤون العامة، فإن حقي في التصويت على هذه الشؤون يجعل من واجبي دراستها». والواضح ان ما يدعو اليه روسو هنا انما هو المواطنة بالمعنى الحديث للكلمة، وروسو يرى في كتابه ان الديموقراطية أفضل الأنظمة في الدول الصغيرة، بينما تفضل الارستقراطية في الدول المتوسطة الحجم، والملكية في الدول الكبرى. ولا يخفي روسو، على أي حال، تفصيله للدول الصغرى لأنها «تجعل الديموقراطية قابلة للتطبيق».

غير ان الأكثر أهمية من هذا كله هو ان روسو يؤكد ان «الإنسان ولد حراً، لكنه الآن في كل مكان مكبّل بالأغلال. إن الفرد يظن نفسه سيداً للآخرين، ولكنه في الحقيقة أشد عبودية منهم». وروسو ينطلق من هذه المقدمة ليقول ان مرجع عبودية الإنسان هو العقد الاجتماعي الأول الذي نتج من تطور في حال الطبيعة جعل الوقت يموت لكي لا يعود في وسع الأفراد ان يحافظوا على استقلالهم البدائي الأصيل، وغدا من الضروري لهم ان يشكّلوا مجتمعاً يتّحدون فيه. وهكذا «رهن الفرد حريته لمصالحه الاقتصادية والاجتماعية». ومن هنا، فإن روسو يرى ان الحاكم الحقيقي الذي يطغى ويحد من حرية الفرد انما هو الجماعة لا الحاكم الفرد أو الملك، حيث ان ارادة الحاكم انما هي، في الحقيقة، نتيجة للإرادة العامة». وفي هذا الاطار يكمن لب نقد راسل لنظرية روسو، إذ ينطلق مما يلاحظه من «غموض نظرية الإرادة العامة».

ترى، هل كان روسو في «العقد الاجتماعي» يدعو الى شيء أم كان يرغب في مجرد استعراض التاريخ الاجتماعي للبشرية، وتحديد جذور تخلي الإنسان عن حريته؟ ليس من السهل الاجابة عن هذا السؤال، إذ ان روسو يبدو في ختام كتابه مشوش الفكر عاجزاً عن الخروج بنظرية. ترى أوليس من أجل هذا التشويش اعتبر غوته، كاتب المانيا الكبير ان «فولتير كان الاشارة الى نهاية العالم القديم، بينما كان روسو اشارة ولادة العالم الجديد»؟ أوليس في غياب اليقين لدى روسو اشارة لولادة الحداثة الفكرية التي أخذت، أمام تعقّد الواقع وتضارب المصالح والأهواء تبدو أكثر عجزاً من أن تأتي بحلول؟ أولم يكن ماركس يفكر بروسو حين قال في واحدة من اطروحاته الشهيرة حول فويرباخ، ان الفيلسوف اكتفى حتى الآن بتفسير العالم، بينما المطلوب الآن تغييره؟

المؤلف

مقالة مفصلة: جان-جاك روسو

مقالة مفصلة: جان-جاك روسو

لقد رحل جان-جاك روسو عن عالمنا في العام 1778، أي أنه لم يشهد اندلاع تلك الثورة الفرنسية، التي لا شك في انه تأملها كثيراً، ولسوف يقال دائماً ان افكاره - ولا سيما في «العقد الاجتماعي» - كانت محرّكاً لها، كما قيل ان تلك الأفكار تبدو وكأنها تبرّر سلفاً كل الطغيان والعنف اللذين عرفتهما تلك الثورة. وإذا كان نيتشه قد تحدث لاحقاً عن روسو على أنه «ذلك الرجل العصري الأول، المثالي والوغد في شخص واحد»، فما هذا إلا لأن هذه التناقضات التي ملأت وجود روسو، هي التي جعلته حديثاً الى اقصى حدود الحداثة. ولد مفكّرنا هذا العام 1712 في جنيف ليتوفى العام 1778 في أرمانوڤيل في فرنسا. ومنذ طفولته تأثر جان-جاك روسو بأبيه البروتستانتي الذي عاش متشرداً وكان قارئاً نهماً استفاد الفتى من قراءاته. لكن الأب سرعان ما تخلى عن ابنه الذي عاش حياة متقلبة بائسة، جعلته ذات مرة ترجماناً لنصّاب ايطالي يسرق باسم الدين والفقراء. لاحقاً أبدى روسو اهتمامات فنية وانضم الى ديدرو في موسوعته مزوّداً اياه بكل المعلومات الضرورية للموسوعة عن الموسيقى. وتنوعت اهتماماته الموسيقية بعد ذلك، ثم خاض الأدب والفلسفة وشؤون التربية، متقلباً تقلب حياته، مصارعاً السلطات الكنسية وزملاءه ولا سيما منهم ڤولتير الذي سيسبقه إلى العالم الآخر بشهر واحد في العام 1778 كما أسلفنا.

انظر أيضاً

- عقد اجتماعي؛ المفهوم الأكثر عمومية

المصادر

- ^ العقد الاجتماعي، الكتاب الأول، الفصل الأول:موضوع الكتاب الأول.

- ^ العقد الاجتماعي، الكتاب الثالث، الفصل 12: كيف تحافظ السلطة ذات السيادة على نفسها.

- ^ العقد الاجتماعي، الكتاب الثالث، الفصل 15:نواب أم ممثلون.

- ^ العقد الاجتماعي، الكتاب الثالث، الفصل 1:الحكومة عموماً.

- ^ ابراهيم العريس (الجمعة ١١ مايو ٢٠١٢). "«العقد الاجتماعي» لروسّو: الإنسان يضع أول مبادئ التملّك". دار الحياة. Retrieved 26/6/2012.

{{cite web}}: Check date values in:|accessdate=and|date=(help) - ^ R.A. Leigh, Unsolved Problems in the Bibliography of J.-J. Rousseau, Cambridge, 1990, plate 22.

- Wraight, Christopher D. (2008), Rousseau's The Social Contract: A Reader's Guide. London: Continuum Books.

وصلات خارجية

- Du contrat social (MetaLibri)

- The Social Contract at constitution.org

- Catholic Encyclopedia Based on an article critical of The Social Contract, written in 1908.

- SparkNotes entry on The Social Contract

- Rousseaus Gesellschaftsvertrag in Kurzform

- A site containing The Social Contract, slightly modified for easier reading