مدونة:ملاحظات حول كتاب اسمي القرمزي

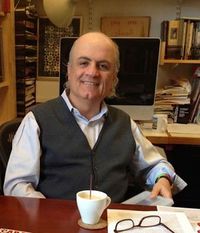

قل لي كيف تنظر أقول لك من أنت.. ملاحظات حول كتاب اسمي القرمزي، هي مدونة للمعماري ناصر الرباط، أستاذ الآغا خان لتاريخ العمارة الاسلامية بمعهد مساتشوستس للتكنولوجيا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المدونة

الإعلام كله اليوم، مكتوب ومرئي ومسموع وأثيري، مليء بالتحليلات والدراسات والآراء عن التقارب والتضاد في الماضي والحاضر مابين الغرب والشرق، مابين النظام العلماني الغربي والنظام الديني الاسلامي، مابين الثقافة الغربية العملية والعلمية والثقافة الشرقية الروحية والشاعرية، ومابين التحرر والانطلاق والفردانية من جهة والتزمت والانغلاق والانصياع لإرادة فوقفردية من جهة أخرى كل هذه التضادات تضادات حدية، بعضها صحيح تاريخياً وبعضها مركب ومصنوع أو متخيل ومهول أمره لغايات سياسية غالباً ولكنها كلها تحدد علاقة الطرفين أي الغرب والعالم الاسلامي ببعضهما البعض وتضفي عليها نكهة مرة يزيدها مرارة كونها تطبق كل يوم على أرض الواقع في التحالفات الدولية والعمليات العسكرية أو التخريبية الإرهابية والتفجيرات والاغتيالات والغارات الجوية والاعتقالات التي تنبع من قبول هذه التضادات الحدية كحقيقة تاريخية ومبدأية وكواقع معاش وحتمي ولعلها كذلك. ولكن التاريخ، وعاء التجارب الانسانية الواسع والدائم، لايحب التضادات الحدية الثابتة بين الشعوب والأقوام والثقافات والحضارات ، فهو يقوضها على أوهامها كلما شمخت راسخة متباهية، ويفت من اكتمال هيأتها كلما استمرأت ثباتها وديمومتها لكي يفتق حدودها ويجعل التشابه والتكامل والاندياح المتبادل بين الثقافات المختلفة، متحابة كانت أو متباغضة، معيار حركته وعلامة تدفقه وعنوان واقعه فالثقافات تتعارف وتتقاطع وتتبادل التأثير باستمرار ولعل هذه هي حقيقة التاريخ الأولية والدائمة التي لاتطغى عليها أي حقيقة أخرى ولايوجد أصلاً تضاد كامل بين الحضارات أو الثقافات في التاريخ، اللهم إلا تلك التي لم تتعارف وتتقاطع بسبب من بعد المسافة واستحالة المواصلات، وبالتالي لايمكنها أن تكون متضادة تعريفاً وواقعاً أما تلك الحضارات التي تعارفت وتعايشت وتحاربت وتصالحت وتقاطعت وتبادلت المعرفة والسلع والناس والأفكار والحضارتين الاسلامية والغربية على رأسها فهي بحكم تقاطعها في الزمان والمكان والعقائد لم تتمكن من المحافظة على وهم تضادها إلا في اللحظات العويصة عندما كانت هويتها وكينونتها مهددتين بالذوبان والاختفاء وحتى في تلك اللحظات القصيرة لم يكن التضاد الحدي أكثر من وهم سطحي استعمله المؤججون العقائديون من ساسة ومنظرين وعسكريين في كلا الطرفين للمحافظة على امتيازاتهم أو بسبب من كونهم قد ابتدأوا يصدقون رسالة النقاء العرقي والحضاري التي لفقوها أساساً لأنها أسهل على التصديق أو لأنهم اقتفوا خطى مفكرين سياسيين أكثر منهم فاشية وانغلاقاً وعدوا شعوبهم بالنصر والسؤدد والسيطرة، وفي غالب الأحوال لم يجلبوا لها سوى الدمار والخراب وسوء السمعة ولكني اليوم لست بصدد تحليل تاريخي للعلاقة بين الشرق والغرب وإن كنت أود أن أتخذ من هذه العلاقة الطويلة ودائمة التغير والمتعثرة عموماً مدخلاً لتقديم الرواية الرائعة للقاص التركي الأشهر أورهان اموك، اسمي القرمزي، (My Name is Red) التي ظهرت طبعتها الأميركية الأولى قبل أقل من شهر من هجمات الحادي عشر من أيلول على واشنطن ونيويورك، تلك الهجمات التي يبدو أنها عمقت من التضاد المستشري مابين الشرق المسلم، والعربي بوجه خاص، والغرب التكنولوجي والعلماني سياسياً وحقوقياً، وإن كان مايزال ثقافياً مسيحياًيهودياً لاأعلم بسبب من إقامتي في الولايات المتحدة فيما لوكانت هذه الرواية قد ترجمت للعربية وإن كنت أرجو ذلك لأجل قراء العربية ولأجل تدفق الحوار الثقافي في العالم الاسلامي وخارجه، هذا الحوار الذي تراجع الدور العربي في قيادته وإذكائه تراجعاً كبيراً في العقدين الأخيرين، بحيث أصبحت الثقافة العربية هامشية فعلاً ليس فقط على الصعيد العالمي، وهذا هاجس كبير ولكنه مفهوم تاريخياً، ولكن أيضاً على الصعيد الإسلامي والآسيويالأفريقي والعالمثالثي، أي الدوائر الثقافية الثلاث التي تنتمي لها الثقافة العربية والتي يمكنها نظرياً أن تكون في مركز العقد منها ولعل إحدى الدوائر العربية الثقافية، ولاأجرؤ أن أتمنى أن تكون جامعة الدول العربية التي تلقت من الانتقادات المغرضة من بعض الدول العربية الكثير في الآونة الأخيرة مما ولابد أنهكها أكثر مماهي منهكة، أن تأخذ على عاتقها ترجمة وتقديم هذه الرواية لأورهان اموك، والثلاث الرائعات قبلها القلعة البيضاء، الكتاب الأسود، والحياة الجديدة ولعل هذه الأمنية قد تحققت على يد مؤسسة ما وأنا لاأدري أورهان اموك اليوم هو الروائي الأكثر شهرة في تركيا وواحد من أكثر الروائيين شهرة في أوروا، التي يشعر هو نفسه بالانتماء الحضاري لها كما غالبية مواطنيه العلمانيين أكثر من انتمائه لتراث بلاده المسلم والامبراطوري العثماني وإن كان يشعر بالفخر تجاه انجازات هذه الامبراطورية وقد ترجمت كتبه الستة كلها إلى العديد من اللغات الأوروبية وهو مايؤمن له الشهرة العالمية التي أصبحت في عصرنا المعولم دليل التفوق الأوحد وهو في النصف الثاني من العقد الرابع من عمره ومن مواليد استنول، المدينة التي تختزل في موقعها وناسها وتاريخها كل العقد المتشابكة في العلاقة مابين الشرق والغرب على مر أكثر من ألفي سنة منذ أن كانت بيزنطة الأغريقية إلى أن أصبحت القسطنطينية البيزنطية المسيحية فاستنول العثمانية المسلمة وفي المئة سنة الأخيرة مدينة عالمية، علمانية، تنام على الوسفور فوق حدود حضارية وسياسية فقدت أهميتها الاستراتيجية، وتنسج من ذكرياتها الامبراطورية العظيمة أحلاماً تهدهد فيها نفسها وتبعد عن مخيلتها هواجس المعاصرة، والهوية والانتماء والإسلام السياسي والعنجهية الأوروية التي ترفض أن تنسى لها دورها كعاصمة العثمانيين الذين هددوا قلب أوروا لاأكثر من ثلاثة قرون وتضهما لاتحادها العلماني القوي واموك ملتصق بمدينته، لايطيق الابتعاد عنها لفترة طويلة كما صرح في أكثر من محاضرة، وهو يقيم في واحد من أكثر أحيائها تشبعاً بالماضي العالمي الذي طبع المدينة بطابعها المتميز، حي جاشنكير الذي يهرول نازلاً من يرا، الحي الأوروي التقليدي خارج حدود العاصة الامبراطورية، إلى الوسفور، عصب الحياة التجارية والفاصل التقليدي بين أوروا وآسيا ولعل تعلق اموك بمدينته هو أكثر العناصر تأثيراً في كتابته الروائية فالمدينة هي خلفية سرده كله، وشوارعها وأزقتها وأحياءها وممراتها المائية تشكل الأبطال الثابتين في كل رواياته التاريخية والمعاصرة ولعل خلفيته التعليمية كمعمار، وإن كان لم يعمل قط بالعمارة، قد جعلت من تعامله السردي مع المدينة أكثر وضوحاً ومادية بل وربما واقعية وقد قورن اموك بالعديد من أعلام الرواية المعاصرين فهو صنو مارسيل بروست في حفره الدائم في غياهب الذاكرة وآلامها وهو تلميذ الروائيين الخياليين الواقعيين من أميركا الجنوبية من بورخيس إلى غابرييل غارسيا ماركيز في تحليقه من الواقع إلى الخيال بدون أي تردد أو تعجب أو توقف برهة لتغيير الإطار أو تهيئة القارئ وهو معادل الروائي الإيطالي إيتالو كالفينو في سبره لدروس التاريخ من خلال مرآة الحاضر، أو للروائي اللغوي الإيطالي الآخر، أمبيرتو أيكو، في تماهيه مع واقع تاريخي بحيث ينسى القارئ نفسه في سرده ويبدأ بالاستغراب عندما يرفع نظره عن الورقة وينظر حوله ليرى الضوء الكهربائي وغيره من علامات الحياة الحديثة التي تحيط به ولكن أورهان اموك أيضاً نسيج وحده ونسيج موهبته الروائية المتميزة ونسيج مدينته ودولته وثقافتها المتأرجحة بين شرقها الماضي وغربها الحاضر والمفروض فرضاً بقوة المؤسسة العسكرية الأتاتوركية والمستقبل المأمول في أحضان الديمقراطيات الأوروية المتحدة وهو كقاص وروائي يعكس هذا الهاجس الحضاري في كل مايكتبه بطريقة فيها الكثير من الحنكة السردية والهم الانساني والحس النقدي المتوهج ولكن رائعته الأخيرة اسمي القرمزي، فاقت كل ماسبقها مما كتبه في عمقها وغوصها المحفور في التاريخ وفي هدسها المتواتر بالعلاقة الحدية بين الثقافتين الشرقية والغربية وفي تصويرها لتفاعل الناس والأحداث مع المتغيرات حولهم بما يمتص التضاد الحضاري إلى داخل حيواتهم نفسها وينقل السؤالالهاجس عن الهوية والتراث والعولمة من بعده الثقافي إلى بعده الوجودي والكياني، أي يجعله سؤالاً إنسانياً ومع ذلك فالرواية تبدو لأول وهلة كرواية بوليسية مشوقة ذات حبكة متمرسة وإن كانت أحداثها تحصل في نهاية القرن السادس عشر، في استنول طبعاً حاضرة السلطنة العثمانية بعد أن همدت همتها في متابعة مشروعها التوسعي في أوروا وبدأت بالتعرف على حدود قوتها خاصة مقابل قوة أوروا الناهضة التي هزمتها طلائعها في معركة ليانتو البحرية عام فالرواية باختصار هي قصة سلسلة من الجرائم تقع في محترف الفن التابع للقصر السلطاني، قصر طوبقابي، ويبدو أنها متعلقة بتطور حصل في المحترف عندما حاول فنان عجوز وسياسي داهية، يدعوه اموك ببساطة إينيشتي أي زوج الخالة، إدخال طرائق التصوير الغربية الحديثة على التقليد التصويري الاسلامي الذي ورثه العثمانيون عن سابقيهم في إيران وأناضوليا ووسط آسيا بعد أن شاهد بأم عينه اللوحات الواقعية التي كان فنانو البندقية ينجزونها خلال عصر النهضة المتأخر خلال زيارة ديبلوماسية قام بها للجمهورية السامية وهو قد جند لهذا الغرض أربعة فنانين ملحقين بالمحترف السلطاني لمساعدته في مشروعه سراً، وهم كلهم أصحاب أسماء ملغزة، الفراشة زيتون واللقلق، والخطاط أنيق أفندي هذا المشروع الفني والثقافي الثوري هو عقدة الرواية الفكرية والحضارية الرئيسة للرواية، كما للقصص التقليدية بطلان رئيسييان، رجل وامرأة، وتعبر قصة حبهما عبر أحداث الكتاب عبوراً هادئاً وتصبغه بالنهاية بصبغة رومانتيكية متأججة من دون كبير دراما هذان البطلان هما الأسود ابن اخت إينيشتي وشكورة ابنته وهما قطبا السرد، فالأحداث تدور حول افتراقهما والتقائهما وقبول الأسود بمساعدة إينيشتيه في حل لغز الجرائم والمحافظة على المشروع الثوري الفني الذي كرس إينيشتي نفسه له مقابل سماحه للأسود بالتزوج من محبوبته وابنة خالته ولكن شكورة متزوجة ولها ابنان وزوجها المحارب الصنديد اختفى في حملة عسكرية وهي بالتالي في وضع قانوني صعب، لاتعرف نفسها فيما لو كانت على عصمة رجل أم لا، بالإضافة لوضعها العائلي المعقد حيث أن أخي زوجها الصغير والعربيد مغرم بها حتى الجنون فوق ذلك كله، شكورة امرأة واعية ومثقفة وصاحبة رأي وتدبير وهي مطلعة بشكل ما على مشروع أبيها الثقافي ومهتمة بانجاحه أيضاً، وهي بالتالي جزء من الحبكة ولكن الفنانين الآخرين الذين اختارهم إينيشتي، والذين تهددهم سلسلة الجرائم الغامضة التي ابتدأت بمقتل خطاطهم أنيق أفندي، ليسوا بنفس درجة حماس الأسود أو شكورة لمشروع إينيشتي، بل أن بعضهم معادي له لأسباب أيدولوجية وهناك أيضاً السلطان مراد الثالث راعي المشروع حكم ، الذي لايريد له أن يُعرف قبل الأوان، بل ربما ألا يُعرف إطلاقاً، لكي يتجنب ردود فعل القوى المحافظة المتمثلة برئيس المحترف، عثمان، المتعلق بأساليب القدماء، ومجموعة تابعة لواعظ متصوف من شرق الأناضول موئل الحركات المحافظة في التاريخ العثماني والحاضر التركي تهدد بمعاقبة كل من يتبع المستورد الأوروي ويترك التقليد الاسلامي في الرسم وغيره هذه القوى تتصارع فيما بينها، كل ضمن مجاله، لتخلق مستويات الحبكة المختلفة في الرواية ولكي تسمح لاموك بعرض آرائه في الاختلاف والتضاد والتقارب بين الحضارتين الغربية الأوروية والشرقية الاسلامية، وهو مايفعله عموماً بحنكة ودراية ولكن اموك بالتأكيد ليس روائياً تقليدياً وإطار روايته بالتأكيد ليس إطاراً تقليدياً بل هو مبدع ومجدد إلى أقصى حد بداية هناك الأصوات المتعددة لرواة الرواية والذين قسمت القصة على أساس تبادلهم مهمة السرد إلى تسع وخمسين فصلاًَ هؤلاء الرواة ليسوا فقط الأبطال الواقعيين الذين أدرجنا أسماءهم، مع الأسود وشكورة كشخصيات مركزية، ولكن مخيلة اموك الجامحة تدخل إلى مهمة السرد رواة مااعتدنا سماع أصواتهم في القصص فهناك في فاتحة الكتاب فصل يقشعر له القارئ حيث أن الراوي هي جثة أنيق أفندي بعد مقتله التي تتنطع بقصة قتله كما أحس بها المجني عليه لاكما رآها، والتي تبدو مهمومة لكيف سيراها الناس مهشمة الجمجمة ومجرحة الأطراف وهناك بعد ذلك القاتل الذي لن نعرفه حتى نهاية الرواية، ومن هو أكثر منه بشاعة أو إثارة للخوف بالشكل المجرد، إذ أن كلاً من الموت والشيطان يعتليان خشبة السرد ويقدمان فصلاً خاصاً بكل منهما وبعد ذلك هناك أيضاً كلب وحصان وقطعة نقد، لكل منهم فصله، بالإضافة إلى اللون القرمزي أو الأحمر التي استقت الرواية اسمها منه اسمي القرمزي، بما أن كل فصل عنوانه أنا الشيطان، أنا قطعة نقد وهلم جرا ولكن هذه الشخصيات الخيالية أساساً أو غير الناطقة على أقل تقدير لا تظهر في الرواية من منطلق واقعها، مهما كان هذا الواقع بعيداً عن الصياغة التشخيصية، وإنما تظهر من خلال كونها تمثيل لهويتها في لوحة أو في منمنمة ما يستعملها بعض أشخاص الرواية أي أن هؤلاء الأبطال الإضافيين ليسوا شخصيات قائمة في فراغ الرواية الواقعي، وإنما تمثيل فني لواقعهم مبني على مصطلحات الفن التصويري الذي كان يتجاذبه تياران خلال زمن الرواية على ما بناه اموك التيار التجديدي الواقعي المتأثر بالابتكارات التصويرية الأوروية والتيار التقليدي المحافظ الذي يعتمد على طرق وأساليب طورت عبر قرون طويلة واكتسبت بذلك شبه قداسة يكثفها اموك بأن يسمي المنظور التقليدي للتصوير الاسلامي، منظور الله، أي أن الفن يسعى لتمثيل العالم كما يراه الله لاكما يراه عبد الله، وهو ماسعت إليه المدارس التصويرية الأوروية كافة منذ عصر النهضة ويزيد اموك في مقارنته الترميزية لأساليب الرؤية والتصوير بين الحضارتين بأن يقترح بأن الهدف الأعلى والمرجو للمصورين المسلمين في المحترف العثماني وفي التاريخ المتخيل هو أن يصابوا بالعمى لكي يتجنبوا التسميم البصري الذي تخلفه رؤيتهم للعالم وللأشياء بدلاً من تخيلها كما وعتها بصيرتهم من رسوم الأولين، أي من التقليد، أو من الوحي الرباني، على حين أن الرؤية والتمعن ومقاربة الواقع المنظور هي الأهداف الأساسية للتصوير الغربي الناهض هنا بيت القصيد في مشروع اموك نفسه فهذا القاص العلماني سياسياً والمبدع والمفكر عميق التفكير قرر استعمال هذه الثنائية المتضادة لمقاربة هاجسه الأصلي كيف يمكن للثقافة التركية المعاصرة أن تنفض العطالة التاريخية الموروثة عن نفسها وتلتحق بالغرب المتقدم من دون أن تفقد أصالتها العظيمة المتمثلة بالإنجازات المتميزة للسلطنة العثمانية ومن دون أن تقطع التواصل مع ماضيها قطعاً باتراً؟ هذا السؤال الذي مازال يشغل بال المنظرين والمجددين النهضويين في العديد من بلاد العالم الثالث يكتسب حدة خاصة في تركيا بعد مرور ثمانين عاماً على مشروع كمال أتاتورك التحديثي الذي حاول تدمير كل ماهو عثماني أو إسلامي، من اللغة إلى المعتقد فالكتابة والمظهر واللباس، وحاول حرق المراحل والقفز على الحواجز وإجبار الأتراك رغماً عن أنفسهم بالتمثل بالحضارة الأوروية وفشل مع ذلك في الخروج من قمقم التقاليد وفي الدخول في آفاق الحداثة الرحيبة كما اشتهى وتمنى لأنه فشل في فهم الدرس الأول للتاريخ الناس أبناء تجربتهم ونضالهم وسيرورتهم هم لانضال ونظرة وتجربة وسيرورة غيرهم ثم أتى جيل اموك ليملم الأشلاء وليعيد صياغة المشروع صياغة جديدة وحساسة ومتماشية مع واقعها وتاريخها، وإن كانت المعوقات الاقتصادية والعسكرتارية والجيوسياسية مازالت تضع العصى في عجلة هذا المشروع ويبدو أن اموك قد اعتمد هذه المراجعة كخلفية نقدية لعمله الروائي وبرأيي أنه نجح في إدماجها بالرواية من جهة وفي معالجتها نظرياً ونقدياً عبر معالجته المتعمقة والمتفلسفة أحياناً لمسألة التمثيل التصويري في الشرق والغرب التي ينثرها في مقاطع طويلة خلال الرواية تقدم نظرة شخصية ومتفردة لتاريخ الفن التصويري الاسلامي، وإن كان أحياناً يشط في التنظير وينسى أنه في خضم رواية تتسارع أحداثها ممايتطلب منه تركيز اهتمامه على السرد لم يقدم الفن الاسلامي للثقافة العالمية تعبيراً أكثر دقة ولطفاً وطرافة مما يسمى تجاوزاً المنمنمات تلك اللوحات التصويرية الصغيرة والمسطحة شكلاً وتشكيلاً والمليئة بالألوان الفاقفة التي لاتتقاطع أو تختلط على سطح اللوحة أبداً، والتي تمثل عموماً مواضيع محددة اقتبس معظمها من ملاحم الشعر الفارسي الوسيط، وإن كان بعضها يمثل وقائع تاريخية حقيقية هذا الفن الذي اندفع فواراً في القرون بين الرابع عشر والسابع عشر ليخلق تراثاً تعبيرياً متفرداً وفذاً يدين بوجوده أصلاً لنمو فئة ذواقة مرفهة رعت مبدعيه واقتنت إبداعهم في ظل الامبراطوريات الكبيرة التي شهدها العالم الإسلامي في فترة ماقبل الحداثة كالمغول والعثمانيين والصفويين ولكن هذا الفن كان مختلفاً بشكل جذري عن معاصره الأوروي قيما يتعلق بطرق التمثيل ودوافعه ونتائجه فهو لايروم تمثيل الواقع ولايسعى لمحاكاة الطبيعة بل ولايهمه دقة الشبه بين التمثيل والأصل، على عكس الفن التصويري الأوروي الذي كان في تلك الفترة يطور المنظور والظل ودقائق الشبه لكي يصل بالتمثيل إلى أبعد مدى واقعي وطبيعي ممكن هذا الاختلاف هو عصب النقاشات العديدة في الرواية وموئل تساؤلات اموك عن إمكانية الموافقة بين الأصالة والحداثة بشقيهما الاسلامي والغربي الذين يبدو أنهما قد تجمدا اليوم كرمزين على التضاد المطلق الذي لايمكنه التلاقي ولعل هذا الفشل الثقافي المحتمل هو السبب الرئيسي وراء نجاح اموك في سرده فحرقته وسخريته وتوجسه كلها مشاعر قوية تضفي على الرواية بعدها الانساني والعالمي ويبقى هناك ماهو أكثر تلاعباً وسحراً في مقاربة اموك للرواية فالفقرة الأخيرة في الكتاب تختزل في أسطرها الثمانية كل معاني القص، وبشكل خاص القص التاريخي فالأم شكورة تخبرنا أنها أعطت لابنها أورهان، الذي يتميز بمنطقيته في كل الأمور، كل الوثائق التي في حوزتها عن قصتها وقصة الأسود على أمل أن يتمكن من صياغتها وتقديمها، مع أنها مقتنعة بأن هذه القصة عصية على التقديم أي أن شكورة هنا تمنحنا الدليل على أن القصة ذات أساس حقيقي مدعم بالوثائق اللازمة، ككل كتابة تاريخية حقة ولكنها لاتقف هنا، بل أنها تكمل لكي تضيف البعد الثاني والأهم للقص، الذي يبعده عن الحقيقة ببرودتها وحديتها ويقربه من الخيال بتحرره وسعيه وراء الجمال، أي البعد المتخيل أو البعد الموضوع الذي لايمت للحقيقة بصلة والذي لايتطلب إثباتاً أكثر من تأثيره على عواطف ومدارك القارئ فشكورة، التي جمعت في شخصيتها في الكتاب بين الجموح العاطفي والأعصاب الهادئة والنظرة الثاقبة تحذرنا نحن القراء من أن نؤخذ بسرد أورهان الذي يقدم لنا نسخاً متخيلة عن حقيقة الأسود وشكورة وشوكت، لأن أورهان، على قول أمه، في سبيل الوصول إلى قصة مقنعة ومشهية لن يتوانى عن استعمال أي كذبة ممكنة ولاأظن أن هناك سبكاً أجمل من هذه الفقرة لماهية القص، أو أن هناك تلاعباً أكثر حذاقة من تلاعب الكاتب هنا بين دوره هو، أي أورهان اموك، كقاص، ودور أورهان، الشخصية القصصية في تقديم القصة كلها لنا وجعلنا نستسلم لعالمها بافتتان.